・自分を大切にしたい人

・他人を大切にしたい人

・ラクに生きたい人

今回はコラムとして、

・自分の気持ちを大事にする

・他人の気持ちを大事にする

・「気持ち」の面で自他境界をうまく引く

この三つについて、ひつじぃの考えをお話していこうと思います。

気持ちを大事にすること

「気持ちを大事にしなさい」

時々言われるようなことかもしれません。

特に「相手の気持ち」について言われるでしょうか。

ですが、

何故気持ちを大事にしなくてはいけないのか

そもそも気持ちを大事にするとはどういうことか

こう疑問を持った人も少なくないのではないかと思います。

私の考えの結論を先に。

「自分の気持ちを大事にする」とは、

自分の「嫌」「こうして欲しい」「こうしたい」という気持ちを認め、相手に伝えること

「相手の気持ちを大事にする」とは、

相手の「嫌」「こうして欲しい」「こうしたい」という気持ちを認め、受け止めること

です。

自分の気持ちを大事にすること

乳児は、泣いて「嫌」「こうして欲しい」「こうしたい」を表現します。

ある意味人生の中で一番「自分の気持ちを大事にする」時期かもしれません。

しかし、歳を重ねるにつれ「自分の気持ち」を表現することをしなくなっていきます。

それは、「和」を重んじる日本人に特に顕著だなぁと感じます。

「自分の気持ち」を表現しなくなると、今度は「自分の気持ち」を認める・認識することも難しくなっていきます。

こうして、相手に「自分の気持ち」を伝えられなくなり、正体不明の感情を抱えて調子を崩したり爆発したりすることになります。

私が出会ってきた子どもたちにも少なからず「自分の気持ちを大事にできない」子たちがいます。

そういった子たちは、上手に喧嘩ができません。

自分の気持ちを認め、相手に伝えることができないんです。

癇癪も似たような理由が背景にあることが多いです。

上手な気持ちの伝え方・表現の仕方も学ばなければなりませんが、その前に「自分の気持ちに気づき認める」段階にいる子も少なくありません。

あなたは、

自分の心の「嫌」「こうして欲しい」「こうしたい」に気づけてあげれていますか?

上手に相手に伝えることができていますか?

できている人も、難しい人も、ひとまず気持ちを落ち着かせ、続きを見てみましょう。

相手の気持ちを大事にすること

「私は我慢しているのに、なんであなただけ『嫌』って言うの?」

相手の怒りを許容できない人がいます。

そういう人は「自分の気持ちを大事にできていない」ことが多いです。

自分の気持ちを大事にできないということは、

自分の中の負の感情をうまく発散できないということです。

常に怒りや不満を感じている状態で、他の人の怒りや不満を受け取ることは難しいですね。

また、自分の気持ちを受け取ってくれない相手の「怒り」「不満」を受け取ることは、専門職か聖人でないと難しいでしょう。

「自分の気持ちを大事にする」ことと「相手の気持ちを大事にする」ことは表裏一体であり、

コミュニケーションがうまくいかない大きな理由の一つだと思っています。

あなたは、

相手の心の「嫌」「こうして欲しい」「こうしたい」を受け取れていますか?

自分の気持ちに気づくには

「相手の気持ちを大事にする」には「自分の気持ちを大事にする」ことが必要不可欠であると述べました。

しかし社会では、「相手の気持ちを大事にする」ことに重きが置かれ「自分の気持ちを大事にする」ことは軽視どころか禁じる風潮すらあります。

しかし、人はいくつ歳を重ねても変われます。

今日から、人生を自分の心に優しい形に変えていきましょう。

ここからは「自分の気持ちを大事にするにはどうしたらよいか」です。

ご自由に印刷してお使いください。

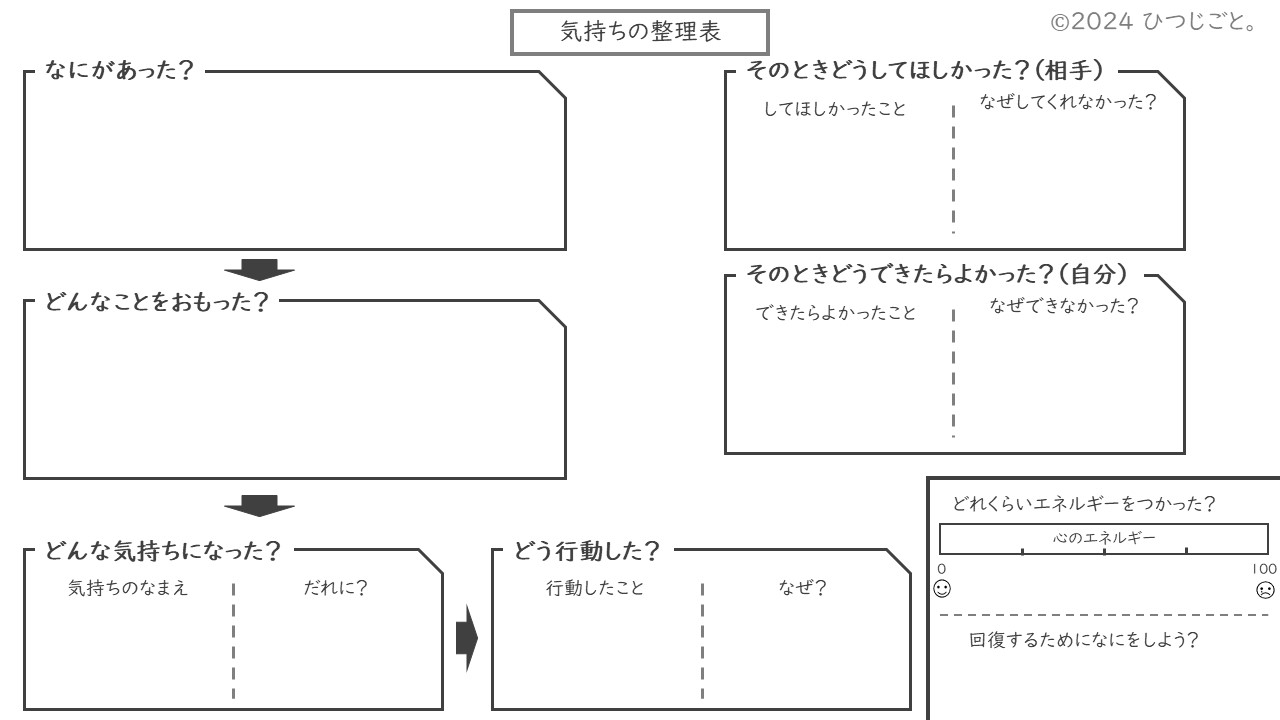

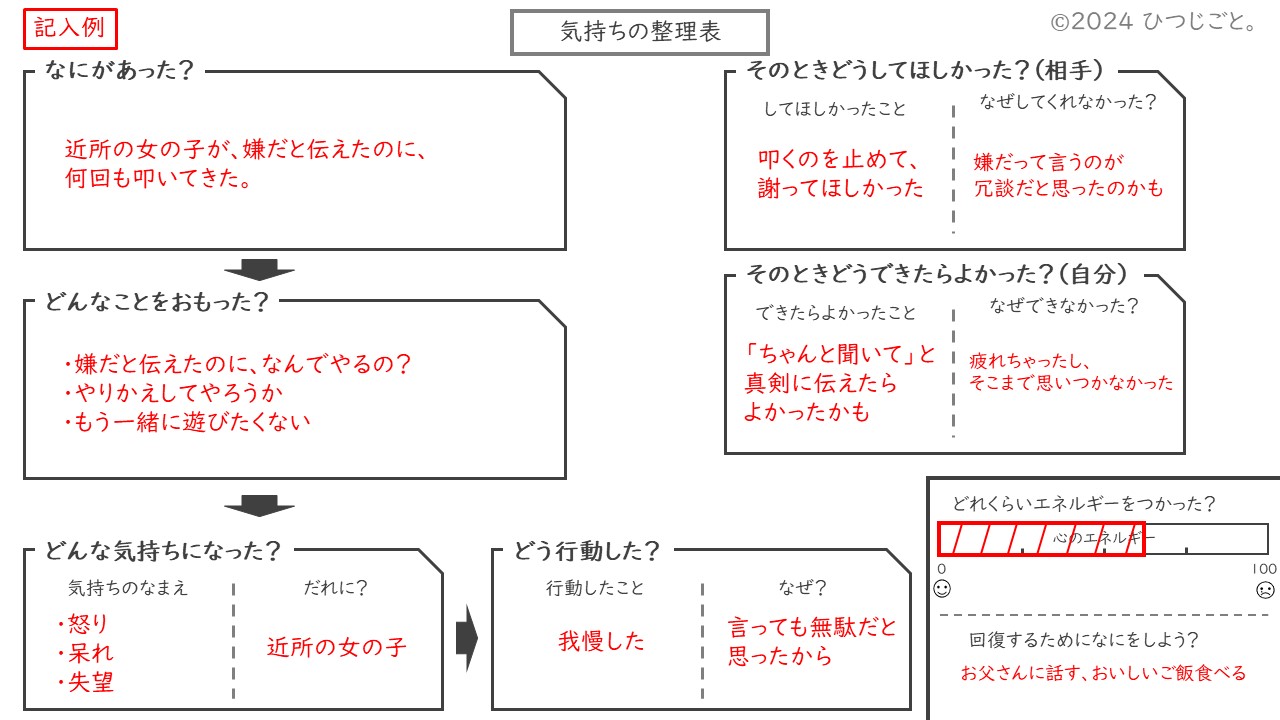

これは、認知行動療法的な気持ちの整理表です。

私がお世話になった心理士の先生が作成し、許可を取って改造したものです。

目的と効果は、

・出来事を主観と客観で書くことで整理する

・思ったことや気持ちを文字にすることで再度認識する

・自分の感情整理の傾向を知る

・相手や自分に求めることを文字にして整理をし、新たな感情整理と行動のパターンを作っていく

・文字にすることで、感情を整理し発散する

完璧に書く必要は全くありません。

空欄でも「分からない」でも問題ないのです。

空欄や「分からない」は、これからあなたがラクになっていく伸びしろの証です。

できるだけ心の声をそのまま書いてほしいという願いがありますが、「書き方をしっかり知りたい」という方はこちら。

●なにがあった?

起こったことを、できる限り「主観」で書いてください。

いい子になって客観的に書く必要はありません。

●どんなことをおもった?

思ったことを、できる限り「主観」で書いてください。

誰も見る人はいないので、乱暴な言葉を沢山使ってよいです。

●どんな気持ちになった?

少し自分の心と距離を置いて、自分の気持ちに名前を付けてみます。

誰に(なにに)対してかも書きましょう。

●どう行動した?

実際にあなたがとった行動を書きましょう。

ここでは思いではなく、実際にしたことを書きます。

なぜその行動をしたのかも、考えてみます。

●そのときどうしてほしかった?(相手)

またもう少し自分の心と距離を置いて、冷静になって考えてみます。

相手にどうしてほしかったか、なぜしてくれなかったかを考えましょう。

●そのときどうできたらよかった?(自分)

大分冷静になってきたかと思います。

最後に、自分はどうしたらよりラクにできたかを考えましょう。

そしてなぜその行動がとれなかったか、考えてみます。

●ひと休みスペース(右下)

この出来事で、どれくらいのエネルギーを使ったか、書いてみましょう。

エネルギーを使ったら、回復が必要です。

どう回復しようか、アイデアを出して実行してみましょう。

人には、感じやすい気持ちと感じにくい気持ちがあります。

例えば幼少期に理不尽な怒りを目の当たりにしてきた人は、怒りの感情が感じにくかったり。

主に負の感情に多く、この状態を「失感情症 / アレキシサイミア」と呼びます。

(厚生労働省e-ヘルスネット https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-04-006.html)

上の表を使って、自分はどういった感情が感じにくいのか、表現しにくいのか、分析をしながらより深く自分の心の声を知っていきましょう。

私事ですが、私は幼少期のトラウマにより、怒りを全く感じられない状態で成長をしました。

20代前半に心理士の先生にお会いした際「ものの見事に怒りの感情が欠落している」と言われ、そこから十何年もお世話になりました。

そうして今、こうやって人並みの生活を送れるようになっています。

この記事が誰かの助けになれば、とても嬉しく思います。

「気持ち」の面で自他境界をうまく引く

自分の気持ちに十分気づき認めることができない人は、他の人に責任を転嫁することがよく見られます。

「他の人が迷惑するから」

では、自分はどうなのか。ここが一番大事なところだと思います。

例えば、ある人に叩かれたとします。

「何が嫌だったの?」と聞くと「痛かったから」と答えが返ってくることが多いと思います。

しかし、「グループの中で一人だけ『嫌』と言っている」、これはどうでしょうか。

「何が嫌だったの?」と聞くと「和を乱しているから」「他の人が迷惑するから」。

これは、実はとんでもなく見当外れではないかと私は思います。

あなたの気持ちを聞いているんだけど、と。

この時の自分の気持ちが説明できない人は多いのではないでしょうか。

なぜなら、本来怒るような場面ではないからです。

なぜなら、自分と他人の境界(自他境界)が曖昧になっているからです。

本当は、自分に嫌な気持ちがあるはず。受け入れられない気持ちがあるはず。

なのに他人の気持ちを借りて、自分の気持ちのように理由を話してしまう。

ここに、日本の社会教育の呪いとも呼ぶべき魔物が潜んでいると感じます。

常に「自分はどうなのか」と自分の気持ちを主語において考えたいですね。

自分の気持ちを大事にできないことの悪影響

コミュニケーション面の困難

自分の気持ちを大事にできないと、他の人の気持ちを受け取ることができない。

これは前述べましたね。

このことにより、上手に喧嘩をして気持ちを交換し謝り合う人間関係を築くことができない。

よって人との関係性をうまく保てない。

人間は他の人の「嫌」を想像だけで補うことはできません。

相手は自分とは全く違う人生を歩み、価値観を作っています。

自分の気持ちを大事にし、相手の気持ちを大事にして、ぶつかり合いながら人間関係を築いていく。

これができないと、「嫌なことがあったらすぐに人間関係を切る」などの行動しかとれなくなります。

人間関係を切ることは悪いことではないですが、自分で選択できないことが生きづらさを作ってしまいます。

また、自他境界がしっかり引けていないと「自分の判断で謝るかどうか決める」ということも起きてきます。

例えば「かっこいい」「背が高い」人がいたとして

「かっこいいね、背が高いね」と伝えたら

相手はそれが「嫌」だったとき。

相手の気持ちを大事にできていれば

「嫌な思いをさせてしまったから謝ろう」となります。

自他境界が曖昧で自分と相手の気持ちを大事にできていないと

「一般的には嫌ではないし自分は間違ったことをしたわけではない」となりうまく謝ることができません。

「上手に謝ることができない人」の理由の一つがここにあるのではないかと思っています。

精神面への悪影響

二つ目は、精神の調子を崩すことです。

人間は、感情を素直に表に出すように作られています。

しかし社会で生きるためには感情を素直に表に出すことが不適切な場合があります。

そんなとき、人間は感情を一度心の奥にしまって、その場をやり過ごします。

ここで問題なのが「自分の気持ちに気づけないために心の奥にしまってしまう」ことです。

怒りを感じられなければ、本来表に出るはずの「怒りの感情」は心の奥にしまわれてしまいます。

人間の本来の動きでないため、心に大きな負担がかかり、精神に不調をきたすことも少なくありません。

気持ちを表に出すことが得意な人が元気に見えるのは、このことが関わっているのではないかと思っています。

実際、乳児が心を病むことはあまりないと思いますし…。

自分の気持ちを大事にして、心を健康に保ちたいですね。

おわりに

今回は、「気持ちを大事にする」ことを見ていきました。

あくまでひつじぃ個人の考えですが、あながち的外れでもないのかなと思っています。

気持ちを大事にできると、心が健康になり、

心が健康になると気持ちに余裕が生まれ、

気持ちに余裕が生まれると自分の気持ちをさらに大事に、さらに上手に発散できるようになります。

お気持ち長者、目指してみませんか。

それでは、またお逢いしましょう。

【発達障害・学習障害のお子様がいるご家庭の保護者相談】

発達障害・学習障害のご家庭への、保護者相談を行っています。

通常の育児と同じく、発達障害・学習障害をお持ちのお子様との生活は、キラキラしたものばかりではありません。

「傷ついた人は間に合わせの包帯が必ずしも清潔であることを要求しない」

三島由紀夫の言葉ですが、この言葉の通り、多くの本に書かれている「理想の理論」は時に全く役に立ちません。

現実の生活に基づいた、現実的なそれでいて明るい未来が見える支援を常に心に置いています。

是非お困りごとをお聞かせください。

※初回はクーポンにて大幅割引ができますので、是非ご利用ください。詳細はバナーから。

コメント