ケーキを買いに行くたびにケーキ屋さんが閉まってます。

ひつじぃです。

はじめに

注意欠如・多動性障害(ADHD)は、社会的に良く知られるようになった発達障害の一つです。

「じっとしていられない」「忘れ物が多い」等、困りごとしては発達障害の代表格といっても良いほどに認知されています。

しかし、この障害を正確に説明できる人は意外と少ないのではないかと思います。

上記のような困りごとは全てのADHDの人に当てはまるのか?

なぜそのような困り事が発生するのか?

どう対処したら良いのか?

ADHDの基礎知識まとめ第一弾の今回は、ADHDを歴史・診断・脳科学の三点から見てゆきたいと思います。

じゃ、いってみよ~。

当サイトでは、ADHDを「注意欠如・多動性障害」と呼びます。

これは、従来の「注意欠陥・多動性障害」の「欠陥」という言葉が、人間として劣っているような感覚を与えてしまうと感じるからです。

現在、社会的には「注意欠如・多動性障害」と「注意欠陥・多動性障害」が混在しています。

私は研究者ではなく、「発達障害・学習障害の人と定型発達の人がお互いにラクに生きる」ことを目指す素人のため、言葉の持つイメージを優先し、前者を使用します。

和訳の問題であるため、引用文はそのまま記載します。

ちなみにひつじぃもADHDの多動特性あります!

ADHDの主な特徴

ADHDは名前そのまま「不注意」「多動性」「衝動性」を主な特徴とします。

ADHの主な特徴

・不注意

適切な対象に注意を向けたり、集中持続したりすることが難しい。

例)気が散りやすい、忘れ物が多い、片付けが苦手

・多動性

落ち着きがなく、じっとしていることが難しい。

例)席に座っていられない

・衝動性

自分の行動を制止、抑制することが難しい。

例)気になるものがあると駆け出してしまう

ADHDには、上記の特徴の強さによって類型があります。

・不注意優勢型

不注意の特徴が強く、多動や衝動性はあまり目立たない。比較的女性に多い。

・多動性、衝動性優勢型

多動性、衝動性が強く、不注意の特性はあまり目立たない。比較的男性に多い。

・混合型

3つ全ての特徴が見られる。一番人数が多い。

具体的な特徴に関しては、後日の記事にて見ていきます。

法的側面から見るADHD

日本におけるADHDの定義を見ていきます。

●文部科学省定義

2003年「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」より

「ADHDとは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び/又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。また、7歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。 ※アメリカ精神医学会によるDSM‐4(精神疾患の診断・統計マニュアル:第4版)を参考にした。」

本文:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054/shiryo/attach/1361204.htm

ASDと同じく、「脳機能障害」としての側面が強く表れています。

診断から見るADHD

ASDの記事でもおなじみ、DSM-5(アメリカ精神医学会、精神疾患の診断と統計のためのマニュアル第5版)から見ていきましょう。

かなり小難しいことが書かれているので、飛ばしてしまっても良いかと思います。

ADHDが医学的にどのように診断されるのか知りたい方はお読みください。

大事なところは赤太字にして解説を最後に加えています。

●DSM-5の診断基準

A:(1) および/または (2) によって特徴づけられる、不注意および/または多動性・衝動性の持続的様式

(1) 以下の不注意の症状のうち6つ(またはそれ以上)が少なくとも6カ月間持続したことがあり、その程度は発達の水準に不相応社会的及び学業的/職業的活動に直接、悪影響を及ぼすほどである

<不注意>

(a) 学業、仕事、またはその他の活動において、しばしば綿密に注意することができない、または不注意な間違いをする。

(b) 課題または遊びの活動で注意を集中し続けることがしばしば困難である。

(c) 直接話しかけられたときにしばしば聞いていないように見える。

(d) しばしば指示に従えず、学業、用事、または職場での義務をやり遂げることができない(反抗的な行動、または指示を理解できないためではなく)。

(e) 課題や活動を順序立てることがしばしば困難である。

(f) (学業や宿題のような)精神的努力の持続を要する課題に従事することをしばしば避ける、嫌う、またはいやいや行う。

(g) 課題や活動に必要なもの(例:おもちゃ、学校の宿題、鉛筆、本、または道具)をしばしばなくしてしまう。

(h) しばしば外からの刺激によってすぐ気が散ってしまう。

(i) しばしば日々の活動を怠ける。

(2) 以下の多動性─衝動性の症状のうち6つ(またはそれ以上)が少なくとも6カ月間持続したことがあり、その程度は発達の水準に不相応社会的及び学業的/職業的活動に直接、悪影響を及ぼすほどである

<多動性>

(a) しばしば手足をそわそわと動かし、またはいすの上でもじもじする。

(b) しばしば教室や、その他、座っていることを要求される状況で席を離れる。

(c) しばしば、不適切な状況で、余計に走り回ったり高い所へ上ったりする(青年または成人では落ち着かない感じの自覚のみに限られるかもしれない)。

(d) しばしば静かに遊んだり余暇活動につくことができない。

(e) しばしば“じっとしていない”、またはまるで“エンジンで動かされるように”行動する。

(f) しばしばしゃべりすぎる。

<衝動性>

(g) しばしば質問が終わる前に出し抜けに答え始めてしまう。

(h) しばしば順番を待つことが困難である。

(i) しばしば他人を妨害し、邪魔する(例:会話やゲームに干渉する)

B:これらの症状によるいくつかが12歳になる前から存在していた。

C:これらの症状によるいくつかが2つ以上の状況〔例:学校(または職場)と家庭〕において存在する。

D:これらの症状が、社会的、学業的、または職業的機能を損なわせているまたはその質を低下させているという明確な証拠がある。

E:その症状は広汎性発達障害、統合失調症、または他の精神病性障害の経過中にのみ起こるものではなく、他の精神疾患(例:気分障害、不安障害、解離性障害、またはパーソナリティ障害)ではうまく説明されない。

歴史から見るADHD

発見(1902年~1950年代)

医学的な意味でADHDを初めて記述した論文は、イギリスの小児科医ジョージ・スティルによるものだとされます。1902年、彼は「攻撃的で反抗的になりやすい43例の子ども」について述べました。その後「早期に発生した軽度で検出されていない脳損傷」という原因仮説を伴って発展し、後の微細脳機能障害(MBD)理論へと繋がってゆきます。しかし脳の微細な損傷は当時の脳科学では誰も確認することができず、徐々に衰退していきます。

不注意への注目(1960年代~70年代)

1960年代以降は「障害を主な症状から規定する」という観点が提示され、アメリカの発達進学者ステラ・チェスらが「多動児症候群(the hyper active child)」という名前を提唱しました。1970年代には基本的な特徴の中に注意集中時間の短さや集中力の欠如が認められるようになり、注意や実行機能の問題が注目されるようになります。

ADHD概念の形成(1980年代~)

それまでの研究成果を反映する形で、1980年に公表されたDSM-Ⅲでは、この一群を「注意欠陥障害(attention-dificit disorder:ADD)」としてまとめました。またその後1994年に公表されたDSM-Ⅳでは「不注意」「多動性」「衝動性」の3症状を持ち3つの類型を持つ障害として「注意欠陥多動性障害(attention-dificit/Hyperactivity Disorder:ADHD)」として記載されることとなりました。

ASDが1940年代に注目され、数々の偏見を経て発展してきたことと比較すると、50年ほど早く発見され、注目されてきたことが分かります。

個人的には「より人間らしい障害・困りごと」として、歴史の早い段階からフラットに観察されてきたのかなと想像し、少し複雑な気持ちではあります。

脳科学から見るADHD

ASDのまとめで紹介させてもらった「脳機能の局在論」が、ここでも根拠とされます。

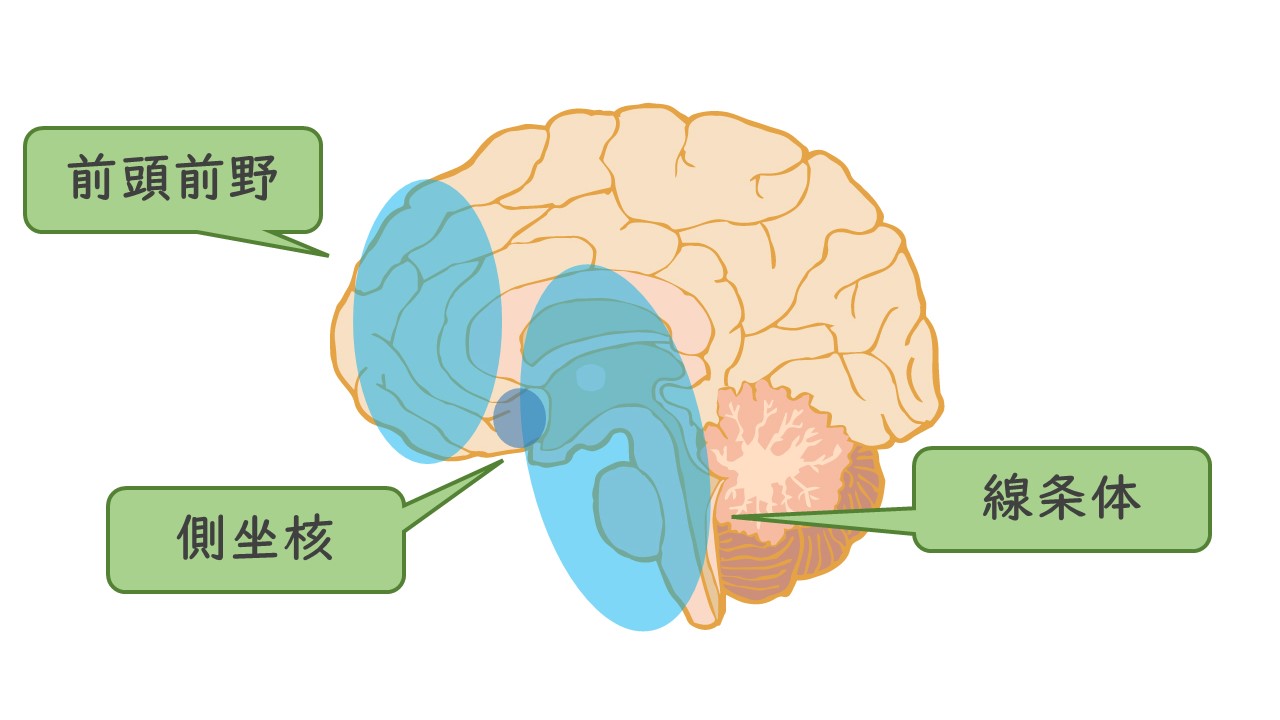

前頭前野・線条体・側坐核の活動不全

ADHDの人たちは、脳の前頭前野・線条体・側坐核などの部分の働きが活発でないことが知られています。

・前頭前野…「意識の座」「脳の司令塔」と呼ばれる部分で、思考や判断といった高次の機能を担っている。その中でも特に重要な機能として「実行機能」と呼ばれるものがあり、ADHDの行動特性に影響を与えていると考えられている。

・側坐核、線条体…「報酬系回路」と呼ばれる脳の部位で、人の意欲や快を感じる感情の動きに影響を与える「報酬系機能」を担っていると考えられている。この報酬系機能は、ADHDの特徴の中でも主に「多動性」「衝動性」に影響を与えていると考えられている。

実行機能や報酬系に関しては、次回の心理学からみたADHDで説明します。

神経伝達物質の障害

ADHDの行動特性は、脳内の神経伝達物質が影響していると考えられています。脳の中にある神経細胞「ニューロン」の間には小さな隙間があり、その隙間の間で細胞間の情報伝達を担っている化学物質を「神経伝達物質」と呼びます。

ADHDの人の脳の中では「ドーパミン」「ノルアドレナリン」という神経伝達物質が不足していることが知られています。

ADHDの人の脳の状態

ここからわかることは、ADHDの人の脳は「低覚醒である」ということです。

多動性・衝動性から想像されるのは、「脳が活発に動きすぎている」というイメージではないでしょうか。

実は全くの逆であり、ADHDの人の脳は「覚醒度が低い」ために、自分の脳の働きを十分に制御できないのです。

寝ぼけている時やお酒に酔っている時に「不注意になる」「良く考えもせずに発言してしまう」というイメージはありませんか?あの状態がノーマルという感じでしょうね。

そういう時、あなたならどうしますか?

身体を動かす、コーヒーなどを飲む…。これらはADHDの人の特性を抑えるのに有効とされます(コーヒーは程々に…)。

神経伝達物質の不足という面からADHDにアプローチしようという動きが「投薬治療」です。

コンサータ、ストラテラ、インチュニブといったADHD承認薬は、神経伝達物質を増やして脳の覚醒度を上げようと試みるものです。

このあたりも後日の記事で詳しく説明していきたいと思います。

かつて塾の講師をしていた頃、授業中にどうしても座っていられない子がいたので、授業前に準備体操を取り入れました。簡単な体操と、「その場で飛び跳ねながら今日の朝ごはんを言う」という身体動作とワーキングメモリ刺激のものでしたが、それを取り入れてからは結構長い時間座っていられるようになりました。

おわりに

私は自身にASD特性とADHDの多動特性がありますが、脳科学的な視点から「ADHDは低覚醒である」と学んだ時は「確かに…雨の日とか急に考えが全くまとまらなくなるし色んなモノが気になっちゃうんだよね…」と衝撃であり納得だった覚えがあります。

こうして身体が疲れている時に特性がでやすいのはどの面でも大体同じことが言えます。

知り合いのASDの人は「お風呂の水入れてきて」と言われて、元気な時はちゃんと栓をしてお湯を入れて…とできるそうですが、疲れている時は言葉そのまま「お風呂に水を入れて眺めている」ことになってしまうそうで、脳の覚醒度というのは大事なのだなぁと実感します。

ADHDとしての特性がはっきり出ない人でも、ADHDの知識から得られるヒントは多いはずだと思っています。

まだまだ、注意の特性やワーキングメモリなど、ADHDの知識はもりだくさんです。

さて、次回は心理学からADHDを見ていきましょう。

雨の日は一緒にぼーっとしよう!

【発達障害・学習障害のお子様がいるご家庭の保護者相談】

発達障害・学習障害のご家庭への、保護者相談を行っています。

通常の育児と同じく、発達障害・学習障害をお持ちのお子様との生活は、キラキラしたものばかりではありません。

「傷ついた人は間に合わせの包帯が必ずしも清潔であることを要求しない」

三島由紀夫の言葉ですが、この言葉の通り、多くの本に書かれている「理想の理論」は時に全く役に立ちません。

現実の生活に基づいた、現実的なそれでいて明るい未来が見える支援を常に心に置いています。

是非お困りごとをお聞かせください。

※初回はクーポンにて大幅割引ができますので、是非ご利用ください。詳細はバナーから。

コメント