冬至に「ん」が入ってる食べ物を食べると、運がつくらしいですよ。

じゃぁ、みかんでもいいか。

ひつじぃです。

はじめに

今回は、ADHDの具体的特徴を見ていきます。

今回は特徴の解説とコラムにとどめ、各特徴の詳しい種類や支援・対処法については、後日の記事にまとめたいと思います。

脳科学・心理学の内容が含まれますので、よろしければこちらから御覧ください。

当サイトでは、ADHDを「注意欠如・多動性障害」と呼びます。

これは、従来の「注意欠陥・多動性障害」の「欠陥」という言葉が、人間として劣っているような感覚を与えてしまうと感じるからです。

現在、社会的には「注意欠如・多動性障害」と「注意欠陥・多動性障害」が混在しています。

私は研究者ではなく、「発達障害・学習障害の人と定型発達の人がお互いにラクに生きる」ことを目指す素人のため、言葉の持つイメージを優先し、前者を使用します。

和訳の問題であるため、引用文はそのまま記載します。

一気に実践まで行くと、その後の工夫ができなくなるから、少しずつ一緒に学んでいこう!

早期診断の困難

ADHDは、ASD・LDと比較して、乳児期から「ADHDです」と診断を下すことは非常に困難です。

ADHDは脳科学的に「低覚醒」であり、先天的脳機能障害、そして脳の発達の遅れと考えられます。

要は、まだ脳が未発達な子どものうちは、みんな多動で不注意で衝動的なのです。

2~3歳くらいになると多動や衝動性の傾向が見られるようになってはくるものの、この時点でADHDと診断することは専門医でも困難とされます。

そのため、ADHDの特徴が困りごととして認識され始めるのは、多くの場合幼児期になってからです。

特に小学校入学後は、集団行動やルールを守るといったことが重視されるため、困りごとが明確になってきます。

これにより、DSM-5では、診断のために必要な症状が見られる年齢を、従来の7歳から12歳に引き上げられました。

これにより、小学校入学後に困りごとが発生した場合でも、ADHDと診断されることが可能になりました。

とある発達障害専門医は、診察室の椅子を回転式の丸椅子にしているそうです。

どの子も椅子を回転させることがありますが、ADHD特性のある子は、一回転して回り続ける傾向にあるそうです。定型発達の子はふらふらと回しながらも、相手に背を向けたりすることはあまりないとか。

面白いですね。

子どものADHDと大人のADHDは、性質が異なる可能性が考えられています。

ADHDの一部の子は、脳の成熟に従ってADHDの特性が薄くなっていくことが知られている一方、大人になってからADHDの特性を訴える人は、子どもの頃から特性が強い人とは統計的に違うグループに属することが多いそうです。

もちろん大人になってもADHD特性を持ち続ける人はたくさんいますが、大人になってからの事故や心理的問題でADHD的な特徴を見せることもあり、人間は複雑だなぁと感じます。

多動・衝動性に関わる特徴

多動・衝動性に関わる特徴としては、「静止の困難」と「制止の困難」があります。

【静止の困難】

・じっとしていられない

例)授業で椅子に座っていられない、座っていても手足をバタバタさせている、モノを投げてしまう

・黙っていられない

例)常に話し続けている、静かにしないといけない場面でも声をあげてしまう

【制止の困難】

・我慢することが苦手

例)相手の話を聞き終わる前に話し出してしまう、順番待ちができない

・感情のコントロールが苦手

例)すぐに怒ってしまったり手が出たりする、ちょっとした刺激に過剰に反応する

これらは、心理学から説明されていますね。

これらの困難のもとにある「ブレーキが効かない」問題ですが、ブレーキの種類にも多様性があるため、全部まとめて「こうしたらいいよ」という答えはありません。

また、感情コントロールの苦手では、決して感情が強すぎるから起こっているわけではありません。

全て制御の問題であり、どうやったら少しでも上手く制御できるかな、と考えていくのが大切になります。

具体的な支援・対処法については、後日の記事でまとめますね。

不注意に関わる特徴

不注意に関わる特徴としては、「注意の困難」と「集中の困難」があります。

【注意の困難】

・忘れっぽい

例)宿題の存在自体を忘れてしまう、モノをどこに置いたか忘れてしまう

・適切な対象に注意を向けることが苦手

例)どこに注意を向けてよいか分からずぼんやりしている、自分に向かって言われていると気づけない

【集中の困難】

・集中力が持続しない

例)ひとつやり切る前に他のことを始めてしまう、すぐに気が散ってしまうので整理整頓片付けが苦手

・飽きやすい

例)同じことを繰り返すのが苦手

・集中しすぎてしまう(過集中)

例)熱中しすぎて声をかけても気づけない

注意の苦手には多様性があり、想像しながら対応するということは非常に難しいです。

そのためにも、正しい知識が必要になってきます。

過集中はASDの人にも見られます。強い場合、トイレを忘れる、脳を使いすぎて調子を崩すといったことがあります。

対策としては、スケジュールを立てる、時計を見るクセをつける、声をかけてもらう等、ある程度までは防ぐことができますが、良い対処法が見つからない時は生活にとても大きな影響が出るため、早めに専門機関に相談することをおすすめします。

心に留めておいて欲しいこと

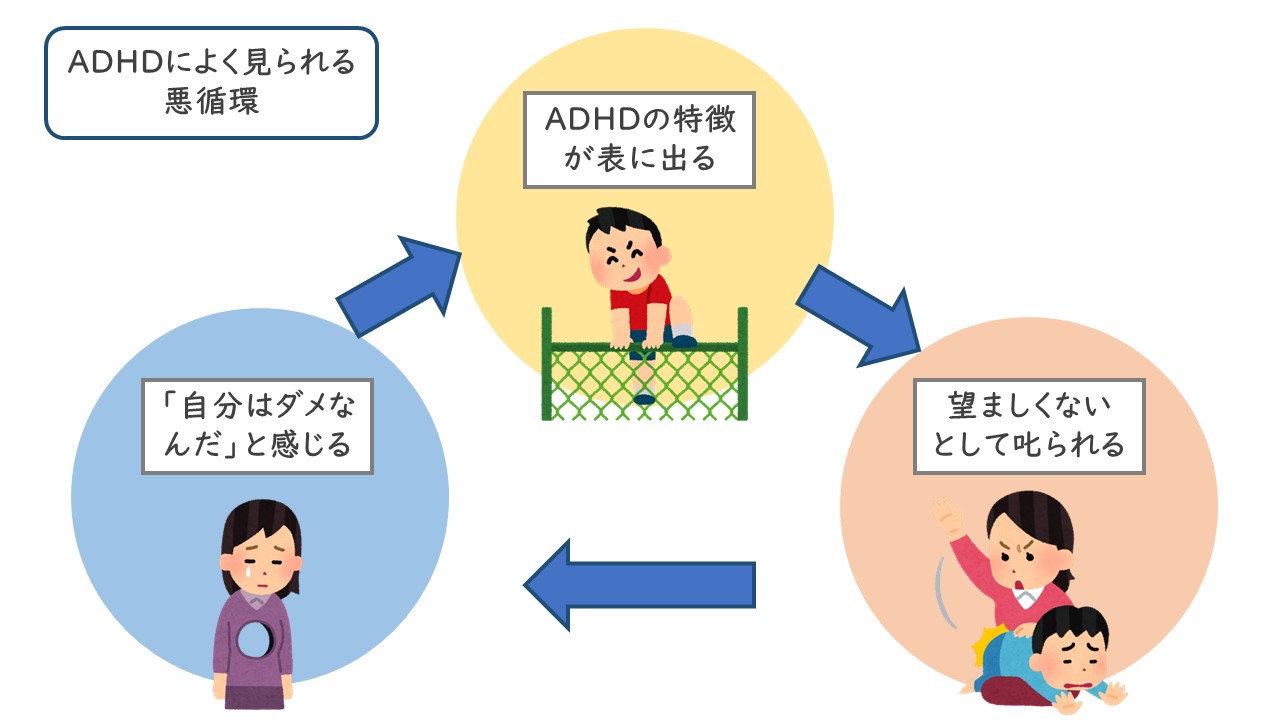

叱られる悪循環

これらの特徴は「目立つ」こと、「叱られやすい」ことが挙げられます。

また、「叱りやすい」ということもあります。

社会的に「自己コントロールができるのが大人」という脳の発達的な考え方があるため、これらの特徴は「成長が足りない」と見られがちです。

すると、とても大きな悪循環が発生します。

ADHDの人は、先天的な脳機能障害によって特徴が見られます。つまり、意識での改善はほぼ不可能です。

しかし社会的には「望ましくない行動」として、叱られます。ですが意識で改善できないことを本人は感じ取っています。

そして「自分はダメなんだ」という自尊心の低下や二次障害に繋がり、更に特徴が表に出てまた叱られて…。

これにより、「とっさに嘘をついてしまう」という習慣もついてしまいます。

ブレーキが効かなかっただけで、悪いことだとは分かっている、でもやってしまった理由は自分では分からない。

これがとっさの嘘へと繋がります。

叱られる側・叱る側ともに、非常に苦しいですね。

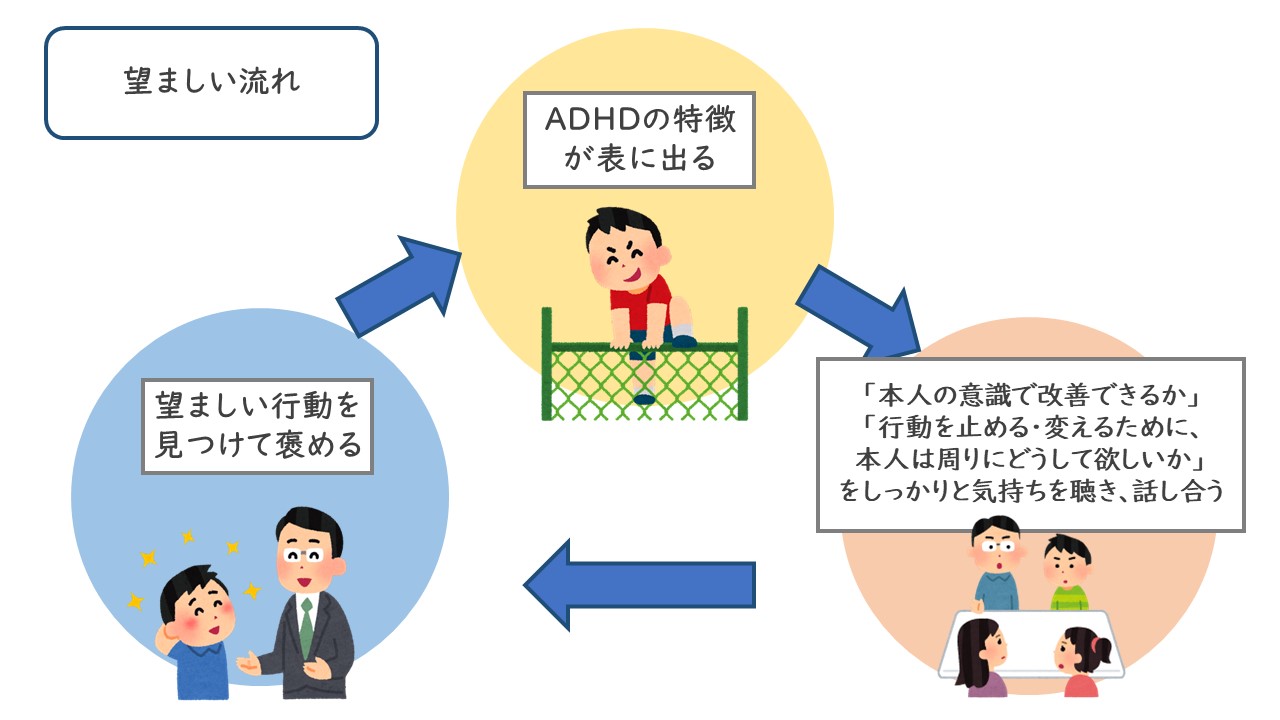

それでは、こちらを見てください。

特徴が表に出るのは変わらないのに、こちらはとても平和な流れになっています。

ポイントは、特徴が表に出てからの対応。ここで大事なのは

・本人は、自分の意識で改善できるのか

・望ましくない行動を止める、望ましい行動に変えるためには、本人は周りにどうして欲しいか

この2点を、本人の気持ちを聴きながらしっかり話し合うことです。

そして、普段叱られている分、望ましい行動を周りが見つけて積極的に褒めていくことが大切になります。

注意点

しかし、上の表は完璧ではありません。

「話し合う」プロセスで、

・自分は意識して改善できると信じたい、そういう自分を見て欲しい

・先の見通しが上手く立たないため、自分で意識してできるかどうか分からない

・「周りにどうして欲しいか」はとても難しい、なにをしてもらえるのか分からない

・全ての周りの人が協力してくれるわけではなく、望ましくない行動が繰り返されることもある

こういった面で、上の表には大きな穴があるのです。

ここを埋めるのが、第三者としての支援者の役割だと、私は考えています。

上記のことを配慮しながら話し合いを繰り返すのは、家庭内では困難であると思います。

理解ある第三者が、本人・家庭と対話を繰り返し、学校等と連携して協力をお願いし、「周りにどう助けてもらうか」を一緒に考え、本人の自尊心にも配慮する。

ここまでして始めて家庭と本人が生きやすくなると感じています。

もちろん時間も根気も必要ですし、時には投薬も必要かもしれませんが、とても大切な要素であると考えています。

今回は考え方のイメージのみで、具体的な支援・対処法は後日まとめたいと思います。

お気づきかもしれませんが、ひつじぃは根っからの性善説信者です。

ですから、「叱って行動を修正する」よりも「褒めて行動を修正する」方が好きですし、何より間違いがなく効果が非常に高いと感じています。

人間は褒められたい生き物ですから。

おわりに

軽い対処法や考え方まで欲張ってしまいましたが、悪循環のお話はADHDに限ったことではなく、支援全般に言えることだと思います。

二次障害や環境調整など、考えることは山ほどありますが、「知識をもとに工夫を凝らす」という基礎は変わりません。

次回からは、具体的な支援法・対処法に入っていきます。

それではまたお逢いしましょう。

工夫ひとつで悪循環からは抜け出せる!

【発達障害・学習障害のお子様がいるご家庭の保護者相談】

発達障害・学習障害のご家庭への、保護者相談を行っています。

通常の育児と同じく、発達障害・学習障害をお持ちのお子様との生活は、キラキラしたものばかりではありません。

「傷ついた人は間に合わせの包帯が必ずしも清潔であることを要求しない」

三島由紀夫の言葉ですが、この言葉の通り、多くの本に書かれている「理想の理論」は時に全く役に立ちません。

現実の生活に基づいた、現実的なそれでいて明るい未来が見える支援を常に心に置いています。

是非お困りごとをお聞かせください。

※初回はクーポンにて大幅割引ができますので、是非ご利用ください。詳細はバナーから。

コメント