・ASDと上手にコミュニケーションを取り、上手に理解して動いてもらいたい人

・支援の空間、教育の空間を上手に作りたい人

寒暖差が激しかったり、緊張する場面が多かったりすると、全身の筋肉が硬直します。

それによって血流が悪くなり、心身ともに調子を崩します。

特に硬直しやすいのは背中です。

騙されたと思ってYoutubeで調べてストレッチしてみましょう。

意外とラクになりますよ。

ひつじぃです。

はじめに

今回は、ASDの視覚化支援について綴ります。

ASDの人は、その場の曖昧な空気から暗黙のルールを読み取ることが苦手です。

一方、しっかりと明文化し見えるようにルール化されていれば、定型発達の人よりもルールの理解が早いです。

それを「視覚化支援」と呼びます。

それでは、ノウハウを見ていきましょう。

ASDの人は、校則などしっかり書いてあるルールは得意!

視覚化支援とは

視覚化支援とはなにか、前項で少し書きましたが、その他にも理由があります。

【視覚化支援の必要性】

・ASDの人の中には、聴覚的な情報だけではルールの理解が難しい場合が多くあるため、視覚化して理解しやすくする

・ASDの人の中には、その場の曖昧な空気から暗黙のルールを読み取ることが苦手な場合が多くあるため、視覚化して理解しやすくする

もちろんASDの人の中にも聴覚優位の人も居ますが、しっかりと整理された情報を伝える、ということが大事です。

視覚化支援は、「物理的な環境支援」と言い換えることもできます。

背の低い人には台を、目が見えにくい人には点字を。

それらと、なにも変わりない「あっても他の人に害のない必要なこと」です。

視覚化支援の具体例

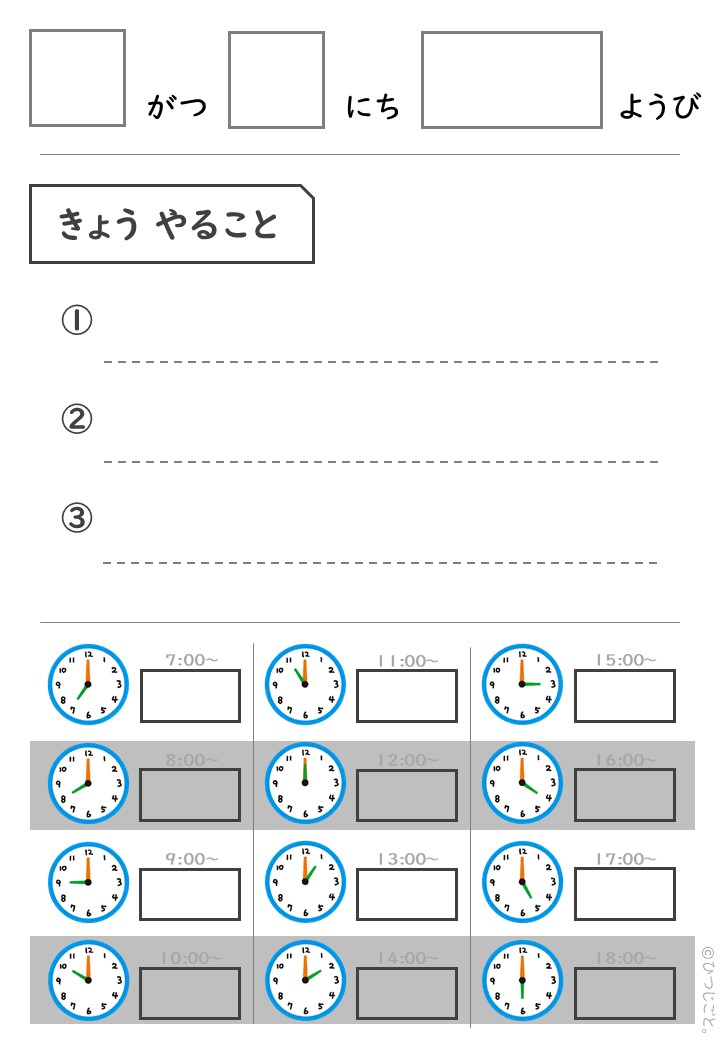

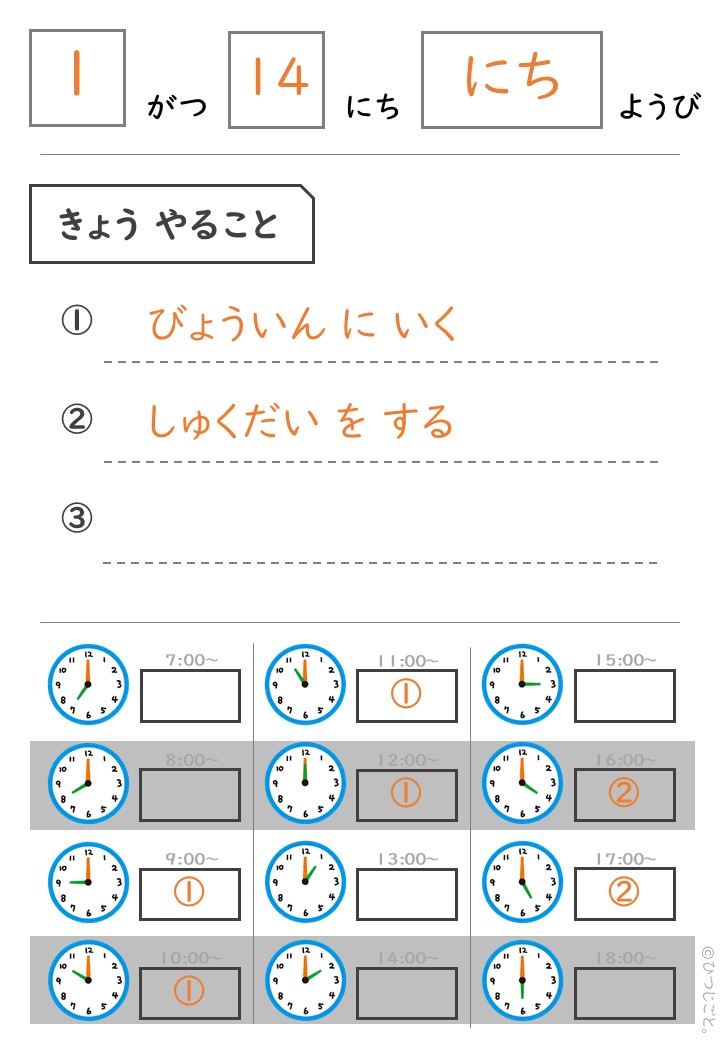

時間の視覚化

ASDの人は時間的な見通しがないと不安を感じやすい傾向があります。

時間の見通しを明確にして、事前に伝えておくことが大切です。

小学校低学年向けのタイムテーブル用紙です。ご自由にコピーしてお使いください。

空間・場所の視覚化

空間・場所の視覚化には、2つの目的があります。

場所と、行為や物の関係を明確にする

例としては、学習の場所、休憩の場所といった具合です。

何をする場所なのかを決めておく、また場所によって行動を決めるアプローチを行います。

【具体例】

・学習の場所、休憩の場所を決めておく

・帰宅してからの身支度の流れを、部屋によって決めておく

例)リビング「荷物を置く」→ 脱衣所「服をぬいでかごに入れる」「手洗いうがいをする」→ トイレ「用を足す」→ リビング「荷物を出す」

この場合、視覚化支援としては、各部屋や空間に「学習する場所」というような掲示をしておきます。

場所と物の関係を明確にする

タンスの引き出しに「下着」「シャツ」といった文字やイラストをつけたり、帰宅してからの流れの道に小さいラグを置いておいたり。

その場所は何をするところなのか、また視覚的に誘導する、という意味もあります。

後者は、行動経済学の「ナッジ」に似ていますね。

ルールの視覚化

暗黙のルールが苦手なASDの人のために、その場のルールを視覚化して明示します。

【具体例】

・塾の教室のルール、共有の本の貸し出しルールなどを、すぐ目に入るところに貼りだす

・家庭での親との約束を紙に書いて冷蔵庫に貼り、いつでも確認できるようにする

・帰宅してからの身支度の流れを、玄関に貼っておく

ルールを付け足す場合、まずその場の共通ルールを伝えたのちに必要に応じて追加のルールを伝えます。

ここにも、視覚化で行動を誘導するヒントがありますね。

知的発達年齢に合わせた視覚化

視覚化支援は、知的発達年齢に合わせて方法を変えることが大事になってきます。

知的発達の進んだ人に幼い子どもにするような視覚化支援を提示すると、自尊心を傷つけてしまうこともあります。

【具体例】

・知的発達年齢が幼児期(1~6歳)相当

→ 写真やイラストなど、文字を使わずに直感的に理解できるようにする

・知的発達年齢が小学校低学年(6~8歳)相当

→ 写真、イラストなどの具体物と、ひらがななどの文字情報の併記

・知的発達年齢が小学校中学年(9歳)以上

→ 漢字交じりの文字情報が中心の提示。必要に応じてフリガナをつける

おわりに

視覚化支援は、想像以上に重要なものです。

学生であれば学校や家庭という空間、社会人であれば職場という空間で大きな力を発揮します。

視覚化支援の優れているところは、「本人が能動的に理解・行動をすることができる」という点です。

本人の理解を助けるものなので、「~しなさい」と伝えるよりも「こういうルールがあります」と提示する方が本人の力で進んでいくことができる場合もあります。

「ルールを理解させる」という側面だけでなく「本人が能動的に動くことができる」という面も重視して使ってほしいと思います。

それでは、またお逢いしましょう。

【発達障害・学習障害のお子様がいるご家庭の保護者相談】

発達障害・学習障害のご家庭への、保護者相談を行っています。

通常の育児と同じく、発達障害・学習障害をお持ちのお子様との生活は、キラキラしたものばかりではありません。

「傷ついた人は間に合わせの包帯が必ずしも清潔であることを要求しない」

三島由紀夫の言葉ですが、この言葉の通り、多くの本に書かれている「理想の理論」は時に全く役に立ちません。

現実の生活に基づいた、現実的なそれでいて明るい未来が見える支援を常に心に置いています。

是非お困りごとをお聞かせください。

※初回はクーポンにて大幅割引ができますので、是非ご利用ください。詳細はバナーから。

私の実家では「みかんは1日2つまで」と視覚化されていました。

コメント

〉背の低い人には台を、耳が聴こえにくい人には点字を。

目が見えない人には点字をの間違いだと思います。

コメントありがとうございます!

修正いたしました。とても助かりました。