人間は何か食べるとき、フルマラソンくらいのエネルギーを使っているそうです。

ということは、どれだけみかんを食べても太らないのでは?

どうも、ひつじぃです。

はじめに

この記事では、自閉スペクトラム症(ASD)を、心理学的視点から見ていきます。

定型発達者の不思議や、ASDとは何が特殊なのか、その心の動きから見ていきましょう。

以後、自閉スペクトラム症を「ASD」、非ASD者を「定型発達者」と呼びます。

心理学大好きなので、この項目は大好物です!

心の理論仮説

イギリスの発達心理学者サイモン・バロン・コーエンによって提唱された仮説。ASDの人の行動原理を、他者の理解の能力障害として説明しようとするもの。

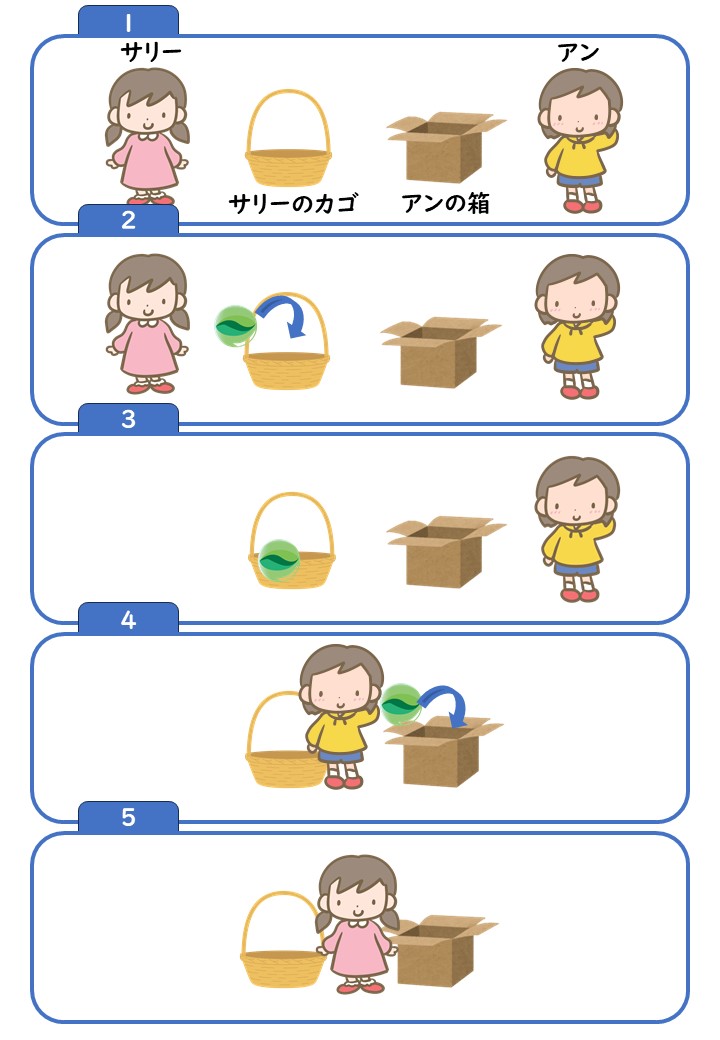

サリーとアンの課題

心の理論が獲得できているかを確認する「誤信念課題」といわれるものの一つです。障害のない子は通常4~5歳(知的遅れがある場合は、発達年齢(MA)4~5歳相当)で正しい答えを導けることが知られています。

①サリーとアンがいます。サリーはカゴを、アンは箱を持っています。

②サリーはビー玉を自分のカゴに入れました。

③サリーは散歩に行きました。

④サリーが外出している間に、アンはビー玉をかごから出して箱に入れました。

⑤サリーが帰ってきました。サリーはビー玉を見つけるために、どこを探すでしょうか?

答えは「サリーのカゴの中」ですね。「サリーから見た視点で考えることができるか」というものですが、ASDの人は正しい答えを導き出せるのが通常より5歳ほど遅れることが分かっています。

知的障害=全般的な発達の遅れ、であるのに対し、自閉症=5歳差くらいの能力差が特定のところに現れる、とされています。

しかしここで注目したいのは近年の研究で判明した事実です。

「ASDの人の心の理論の形成は、通常より遅れるだけでなく、『質的に違うものである』」というものです。

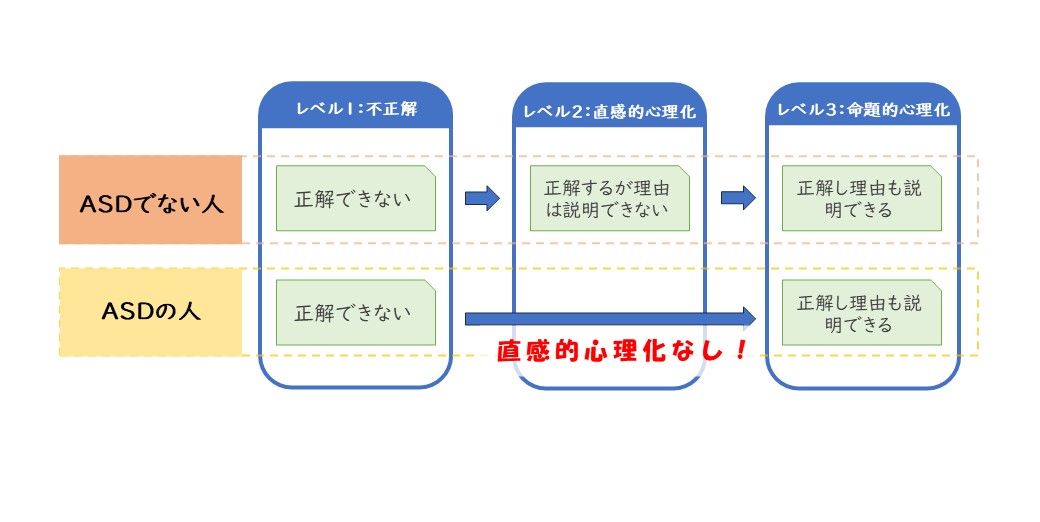

誤信念課題の答えの理由を説明してもらうと、三つのレベルに分かれることが判明しました。

「レベル1:不正解」「レベル2:正解はするが説明はできない」「レベル3:正解し、説明もできる」

このうちの

「レベル2:正解はするが説明はできない」を「直感的心理化」と呼び、

「レベル3:正解し、説明もできる」を「命題的心理化」と呼びます。

そしてなんと、ASDの人は「直感的心理化のレベルが存在しない」ことが判明しました。

これは何を意味するかというと、ASDの人は「心の理論を『なんとなく』で理解することが難しく、定型発達者とは違う知的な理解による別の方法で理解をしている」ということです。

なんと難しい…と思いました?

私は「なんと合理的」と感じました。

むしろ定型発達者(ASDでない人)の「直感的心理化=なんとなく理解する力」は詳しく解明すらされていない魔法の力であり、漫画の主人公が持っている「なんとなくこの魔法使える」というようなズルい能力とも考えられるのです。

逆さでないバイバイなども、ここに関係してくるのかもしれませんね。

私が「定型発達者は宇宙人のようだ」と度々口にするのは、こういう理由なのです。

ASDの人は「なんとなく」で物事を理解することが苦手ということは、言い方を変えると「正解と理由がセットで存在する」ということです。

前の記事で「脳機能の局在論」を説明しました。「脳は色々な場所で別々の仕事を担当している」という理論です。そこから考えると「あることができるのだから、これもできるでしょ」は通じないということが分かります(脳の別の場所を使っているから)。

それは心の理論にも言えることで、「あの気持ちが想像できる(正解できる)のであれば、この気持ちも分かるでしょ」は通じないのです。その気持ちの想像の「正解と理由」がその人の中になければならないのです。

サリーとアンの課題ですが、近年違う見方が現れています。それは「ASDの子は、アンの行動の意図が分からないのではないか」ということです。

アンがサリーのビー玉を移す4コマ目ですが、ここで「アンがなぜこんな行動を起こすのか、その『理由』が分からない」と、ここで納得ができないのだという見方です。

とても面白いですし、私自身とても納得です。

しかしそうすると、誤信念課題としては正しい課題なのか…?と、色々な疑問も湧いてきますね。

共感化 – システム化仮説

同じく発達心理学者サイモン・バロン・コーエンによって提唱された仮説で、「共感性の発達の遅れと障害」「強いシステム化の衝動」の二点によってASDのコミュニケーション困難を説明しようとしたものです。

共感化

意識することなく自然に、他人の気持ちや感じ方に自分を同調させること。

具体的には、「空気を読む」こと、他人の立場に立って考えること(努力を必要としない)等です。

システム化

システムを分析したり構成したりすることへの衝動や欲求のこと(ここでいう「システム」とは、規則性・関係性の説明等を含む)。

具体的には、物事がどういうふうに成り立っているのか、どんな影響があるか等を観察・分析し、そこに規則性(ルール)を見出して「~すれば…になる」という予測ができるようになること、そのことへの強い欲求。

ASDの人は、共感化が弱く、システム化が強いとしました。

共感性の弱さは社会的なコミュニケーションの困難を生じさせ、

システム化の強さは、強く狭い興味や反復行動、変化への抵抗を生じさせるとしたのです。

ここから考えられることとして私が思ったことは、「ASDの人たちは、定型発達者とは違う形でコミュニケーションを行い、違う形で自己を防衛している」ということです。

前項の心の理論の直感的心理化が難しいことから「なんとなく慣れる・なんとなく何が起こるか予測できる」ということがとても難しいと想像できます。また、同じ理由から、他者への共感も難しいと思われます。

だとすると、この共感性よりシステム化を重視するコミュニケーションの形は、ASDの人が他者とうまくコミュニケーションを取ろうとした結果生み出された形であることが想像できます。

幼い頃、いつもと違う病院に行くことになった時、緊張しませんでしたか?「注射されるかも…手術とか…」と怖い想像をした結果、いつもと同じような診察だった、という経験。

この経験があるから、大人になってから違う病院に行くとしても「他の病院と同じような診察だろうな」となんとなく考え、なんとなく安心します。その「なんとなく」がなかった場合、小さな変化も非常に不安なものになりますね。

弱い中枢統合仮説

イギリスの自閉症研究者であるウタ・フリスの仮説。ASDの人たちは情報から全体像を把握することに苦手があり、物事の全体像を把握するよりも細部に注目する傾向があるとしました。

この仮説に関わるテストとして有名なのが、ネイヴォンテストです。

多数の「H」が集まってできた「A」という形ですが、定型発達者は「A」を重視して注目し、ASDの人は「H」を重視して注目するとされます。

ですが、これはどちらに注目しても不正解ではありません。優劣もありません。これまでの「心の理論」「共感化 – システム化」でもそうだったはずです。

つまり、定型発達者とASDの人の間に優劣はなく、「脳の捉え方・考え方の違い」であると言えます。

情報処理過剰選択仮説

精神神経科医師の米田衆介氏によって提唱された仮説。

脳の中で問題解決のために行われる並列的な複数の処理の流れの間で、「特定の処理のみが優先されて、他の処理が抑制されてしまう」という偏りがASDの本質ではないか考えるものです。

要するに「いろいろな側面から認識できることを、一面からしか見たり感じたり覚えたりできないところに本質的な問題があるのでは?」という理解の仕方です。

この仮説に基づくと、ASDに共通する中核的特性として三つがあげられます。

・シングルフォーカス特性………注意、興味、関心を向けられる対象が一度に一つと限られていること(サーチライト型認識)

・シングルレイヤー思考特性……同時的・重層的な思考が苦手、あるいはできないこと(バックグラウンド処理の困難)

・ハイコントラスト知覚特性……「白か黒か」のような極端な感じ方や考え方をすること(あいまいさの認識の困難)

これらは非常にコンピューター的・デジタル的な思考であると言えます。

また、ASDの人の困り感に多い「融通が利かない」ことを説明するものでもあります。

上の特性を見て、「不器用だなぁ」と思われるかもしれません。しかし、それは定型発達者から見た姿であり、ここにも優劣はありません。

例えばシングルフォーカス特性・シングルレイヤー特性では、高い集中力を発揮できると置き換えられます。

ハイコントラスト特性では、曖昧さを回避するために細部までこだわる、完璧にすることができると置き換えられます。

おわりに

さて今回は、心理学的側面に関して見ていきました。

この心理学的な考え方は、ASDの人をより人間的に捉え、その障害をある種の「文化」として捉えることに長けています。

前回の法的・診断的側面でもありましたが、障害として捉えるASDは「劣っている」「困っている」というネガティブな側面が強調されがちです。

しかしASDとは「その人を表すもの」ではなく、ただのカテゴリであり、そのカテゴリに属する人は定型発達者とは違う可能性を秘めた人たちであり、その境界はとても曖昧なものなのです。

何度も繰り返しますが、私は、ASDの人たちを「自分たちとは違う能力を持った人たち」と捉えたい。

欠落している人、なんて、自分たち本位で彼らを見たくないのです。

ということで、次回は歴史的側面について見ていきます。

同じ人間なのに、違う。そんな当たり前のことがとても楽しいですね。

コメント