「子どもの褒め方が分からない!」とよく耳にするのですが、「気持ちが伝わること」「相手の照れくささや疑念を吹き飛ばすインパクト」。この2つが大事です。

「いやマジ天才だわ、ほんとに。いやホントにすごい。いやこれホント。天才。」とアホみたいに心から繰り返してみましょう。意外と届くんですよこれが。

どうも、ひつじぃです。

はじめに

この記事では、自閉スペクトラム症(ASD)の具体的な特徴を、一つ一つ細かく見ていきます。

基礎的な内容ですが、コラムで応用的な内容も織り交ぜていきます。

また、こういった特徴を前に、どういう対応であればよいのかも、少しだけ書きました。

前回までの内容の関連も含みますので、よろしければそちらも御覧ください。

それでは一緒に見ていきましょう!

以後、自閉スペクトラム症を「ASD」、非ASD者を「定型発達者」と呼びます。

基礎的な内容だけど、本当に大事だから一緒に復習しよう!

対人関係・コミュニケーション

乳幼児期によく見られる特徴

乳幼児期におけるASDの人の特徴は、多くの場合「保護者との愛着形成の難しさ」という形で現れます。具体的な特徴を見ていきましょう。

【乳幼児期によく見られる特徴の例】

・視線が合いにくい

・あやしに反応しにくい (他者への無関心)

・だっこがしにくい、抱かれる姿勢をとらない

・後追いがない

・クレーン現象 (大人の手を掴んでほしいもののところへ連れていく)

・声掛けに気づかない

・共同注意 (興味のあるものを指差す、母親が指したものや見ているものを見ようとする)の困難

・同じことをくり返し言う

・一人遊びが多い

・ごっこ遊びをしない

・数字や文字、マークなどを強く好む

・さかさバイバイ

これらの特徴は「人と、人でないものを区別しない」というASDの特性からくるものです。

特に「視線が合いにくい」「あやしに反応しにくい」「後追いがない」のあたりの特徴は、保護者からすると寂しい気持ちや不安な気持ちを起こさせたり、知識がないと怒りすら感じてしまうかもしれません。

「自分の子だから、自分と同じような考え方をするはず」と、どうしても思ってしまいがちです。その気持ちも大切にしつつ、支援者と一緒にお子さん自身を見ていけると良いかなぁと感じます。

【知的な遅れのあるASD児によく見られる特徴】

・エコラリア

・言語発達の遅れ

・主体、客体が逆になった話し方(「~したい」が「~する?」になる等)

・独特な発声

さかさバイバイに関して、「定型発達児がどうして相手に向けてバイバイできるのかは解明されていない」という面白い事実があります。

つまり論理的に考えれば、「皆さかさバイバイから始まるべき」なのです。定型発達者の不思議と、ASDの人の合理的な性質が垣間見えますね。

学童期・青年期によく見られる特徴

学童期に入ると、家族以外の人との関わりも増えるため、ASDの特徴が目立ってくることになります。対人関係の問題も表面化しやすくなります。

【学童期・青年期によく見られる特徴の例】

・表情を読めない

・声色や態度から相手の感情を正しく理解できない

・比喩や皮肉などの表現が理解できない(文字通りに受け取ってしまう)

・その場の暗黙のルールが読めない

・複数の言葉を組み合わせたような自分にしか分からない言葉を話す

・抑揚のない話し方をする

・一方的に自分の話したいことや興味のあることばかり話す

・自分なりの手順ややりかたを乱されることを極端に嫌がる

・相手を怒らせるようなことを無自覚に言ってしまう

「心理学から見たASD」を読んでくださった方なら、これらの特徴が現れるのは当然であると理解してもらえるかと思います。

「比喩や皮肉などの表現が理解できない(文字通りに受け取ってしまう)」に関しては、シングルフォーカス・シングルレイヤー特性から「言葉の意味そのもの」を優先している、ということが想像されます。

これらの特徴・対人関係の問題が、先天的特性によるものか、後天的な特徴によるものか、判断がとても難しい場合もあります。

ASDの特徴とどう付き合うか

これらの特徴は、さかさバイバイを始め成長とともにある程度消えていきます。

また、成長とともに主に経験から特性への対処を学んで「表面上特徴が見えなくなる」こと、ある時期にパッと周りの人に興味が湧き見え方が変わることがあるとされます。

しかし基本的には先天的な脳の構造からもたらされるものであり、「なくす」ものではなく「うまく活かす・うまく付き合う」ものであることを忘れてはならないと強く思います。

私事です。少し長くなります。

ひつじぃは幼い時からASDの傾向があり、学童期は「THE・ASD」でした。それが変わるきっかけとなったのが、初恋です。初恋を期に「あれ、周りにこんなに人がいたんだ」と本気で気づきました。それまで見えていたけれども認識していなかったのです。

その後はしんどい日々が続きました。自分が周りからどう見られているか気づいてしまったからです。クラスで人気のある子の所作をひたすらに観察・研究し、真似ては失敗してを繰り返しましてコミュニケーション能力を獲得しました。

なんと、高校3年生まで「友人にどう声をかけたら良いか」が分からなかったのです。「ねぇねぇ」「〇〇くん」と言えば良い、ただそれだけが分からないのです。

その後もひたすらに修行(ホントに修行でした。苦笑)をし、なんとかコミュニケーションが成立するようになったと思えば、二次障害に悩まされ…と、「周りなんて見えなければよかった」と思ったものでした。

今はとても幸せに毎日を過ごすことができていますが、ここからお伝えしたいことは「ASDの特徴を矯正するということは、決して幸せなことばかりではない」ということです。本人はその特徴・特性の中で穏やかに自分の人生を生きています。そのありのままの姿を認め、困り感があれば一緒に考えて解決していく、それが理想の一つの形ではないかと思います。

ASDの特徴で困っている本人に寄り添うために

しばしば、自身のASDの特徴・特性により、本人に困り感が現れることがあります。

それは、社会が定型発達者向けに構成されていること、発達障害への知識・理解がまだまだ足りないからです。

こういった子どもたちの心に寄り添うためには、自身の経験から想像してはいけません。

人は一人一人違った形でこの世に生まれ、特に脳の構造が先天的に大きく異なる発達障害圏の子の見ている世界は、定型発達者には想像ができません。

こういった面から、障害福祉に関わる人のみならず、すべての人が発達障害の知識を持つことが必要不可欠なのです。

障害受容の難しさ

「我が子のありのままの姿を受け容れる」のがとても難しいことも、多くあります。

その特徴により、時に人間でないかのように見えてしまうこともあるでしょう。

そういった時、受け容れられない気持ちを「これじゃだめだ」と思ってしまう保護者さんも多いです。

我が子を受け容れられない事実を、自らの力不足と感じ罪悪感に苛まれてしまう方の声をたくさん聞いてきました。

ですが、どうかその「受け容れられない」という気持ちも大事にされて欲しいと思います。

それは保護者さんとお子さんのこれからの人生において大切な気持ちで、押し込めてしまって良いものではないと感じます。押し込めてしまうことで、後々の親子の人生に悪影響が出てしまうこともあるかと思います。

そもそも違う人間ですから、受け容れられないことが当然であるとも見ることができるのです。

反抗期なんて、子どもの方から受け容れ拒否をされます。

お医者さんや心理士さん、支援者さんと一緒に、ゆっくりゆっくり時間をかけて整理をしていきましょうね。

こだわり行動

こだわり行動は、ASDの診断基準に入れられるなど、他の障害にはあまり見られないASD固有の大きな特徴です。

こだわり行動とは

「ある特定のものや状況に著しい執着を示し、それを常に一定の状態に保っていようとする欲求に本人が駆られた結果、それが変わること、変えられることを極度に嫌うようになり、行動面において反復的な傾向があらわになること」。

【こだわり行動の3つの特徴】

① 変えない

自分なりの決まりがあり、変化や変更を受け容れられないこと。こだわり行動の根幹。

[具体例] 物の配置や着る服、道順など

② やめない

気に入ったことがあると延々とそれを繰り返す、ずっと終わらないなど区切りをつけることが難しい。

[具体例] 砂遊びや水遊び、車輪を回す、ビデオの同じシーンを繰り返し見るなど

③ 始めない

新しいことや新しい環境を受け付けず、強い拒否反応を示すこと。

[具体例] 初めての部屋に入れない、外出先のトイレに行けない、未経験の食べ物を食べないなど

こちらも、心理学の記事を見ていただいた方であれば、理解してもらえるかと思います。

「共感化の弱さ」と「システム化の強さ」ですね。これらのこだわりが、ASDの方の自己防衛手段のひとつかもしれない、と考えると見方も変わってきますね。

こだわり行動の理解

これらこだわり行動において真っ先に考えるであろうことは、「定型発達者のこだわりと何が違うの?」だと思います。「定型発達者の子も指しゃぶりや好きな服はあるよね」と感じるのは当然です。

これらの違いは、精神分析の概念である「移行対象」と「自閉対象」という言葉を用いて説明されます。

大きな違いとして、定型発達者にとって執着の対象は、愛着や愛情の代替物(親の代わり、要求が人に向く)であり、自立へと向かう移行の途中にあるものです。

一方で、ASDの人のこだわり行動は、前述の通り同一性保持への強い欲求(人以外のモノへのこだわり、要求が人以外へのモノに向く)がベースにあり、こだわり自体が時としてその人の発達や人との関係を阻害する自閉対象となり得ます。

しかし、これらは特性をそのまま見たものであり、二次障害として愛着障害が入ってきたりすると「ASDのこだわり行動なのに欲求の性質が愛着欲求」ということも起こり得ます。

大事なこととして、これらのASDの人のこだわり行動は「脳や神経の特性がベースにあるもの」です。

ASDの人のこだわり行動は、他者との関係を阻害する、新しい学びの機会を奪うなどのネガティブな側面は否めないものの、反復行動・長く続く一つのモノへのこだわりといった、職人気質的なポジティブな側面もあります。

これらこだわり行動は、「なくす」というスタンスではなく「うまく活かす」というスタンスで見ていくことが大切になってきます。

実際関わってきた人の中では、言葉に強いこだわりがあり辞書の校正をするお仕事を目指したり、エレベーターの動きに強いこだわりがあり建築設計のお仕事を目指したりと、様々な可能性を秘めていました。

こだわり行動の具体例

ASDの人にとって、求めるのはシステム化の安心感です。そのためこだわりの対象は何でも良く、非常に広範囲で多岐にわたります。

【乳幼児期に見られるこだわり行動の例】

・ミルクや離乳食にこだわり、固形物を食べない

・手づかみで食べる

・白米しか食べない

・褒める=頭を撫でることにこだわる

・特定のメーカーの食べ物しか食べない

・特定のビデオの特定部分を繰り返し見る

・特定の服しか着ない

・おもちゃを綺麗に並べないと気がすまない

【学童期・青年期に見られるこだわり行動の例】

・ゲームや遊びでの「一番」にこだわる

・同じ質問を繰り返し、同じ答えを求める

・お出かけの道順にこだわる

・一番偉い人の言うことしか聞かないと決めてしまう

・行事が中止になっても行おうとする

・特定の分野の話にこだわり、どんな話もそこにつなげてしまう

・教科書の文章をすべて読んでからでないと問題に取り組めない

・一度取り組み始めると、終わるまで他の事ができない

ゲームや遊びで「一番」にこだわることは、決して悪いことではありません。しかしそれが「負けるのが嫌」なのか「一番にこだわっている」のかは、見定める必要があります。

これらのこだわりは、時に命に関わることすらもあります(特定のドーナツしか食べられないなど)。

しかし、お医者さん・心理士さん・支援者さんと協力して、時間をかけて和らげていくことができます。

保護者だけでは難しいため、まずはお近くの役所の福祉課や、支援を受けられる場所にお問い合わせください。

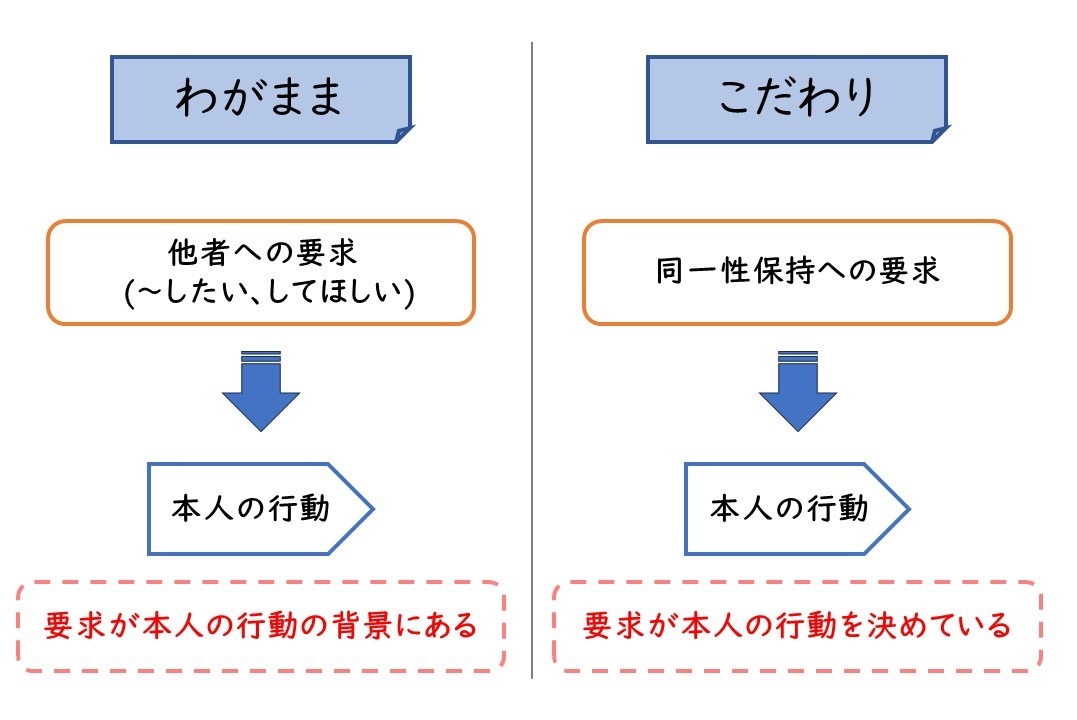

こだわりなのか、わがままなのか

これが一番難しく、大事な点になってきます。特に「誤学習を避けたいけれども、こだわりは脳の構造的なものだし…」と考え出すと沼にハマってしまいがちです。

しかし明確な違いがあります。特に支援者はこれらをはっきりと区別しなければなりません。

大きな違いとしては、

わがままは「他者への要求」がベースにあり、その「要求が本人の行動の背景にある」一方、

こだわりは「同一性保持への要求」がベースにあり、「要求(こだわり自体)が本人の行動を決めている」ということです。

前述の通り、ASDの人のこだわりは対象が人に向きません。そしてこだわり自体が本人の行動を決めるものになります。そしてこだわりは脳の構造からくるものであるため「うまく活かす」スタンスが適切です。

一方、わがままは他者への要求がベースに来ます。そしてその要求を満たすために行動を起こすのです。わがままへの対処は様々ですが、この違いを把握しておくと誤学習の可能性を減らすことができます。

こだわりとわがままの判別は、支援者にとってとても重要なものになります。また「一見わがままに見えても、愛着障害が絡んだこだわりだった」というケースも少なくありません。その場合は、こだわりと愛着障害の両方に配慮しながら支援を行う必要があります。

こだわり行動と似ている行動 (こだわり行動ではない)

常同行動

本人が作り出した感覚的な刺激を、自分に向けて繰り返し与え続ける行動のことです。

特に知的な遅れのあるASD児に見られることが多いとされます。

・目の前で手をひらひらさせる

・体をぐるぐる回す

・ぴょんぴょん跳ねる

儀式行動

なにかの行動をする前に、必ず行われる一定の行動のことを言います。

儀式行動はその行動自体に意味はなく、次の行動への準備と考えられています。

・食べても良いか何度も確認する

・靴を何度も履いたり脱いだりする

・手を綺麗に洗ってからトイレに行く

強迫症状

強迫症状は精神的な症状の一種です。「本人は不合理である、バカバカしいこととは分かっているけれど、ある特定の行為をせずにはいられない状態」のことです。強迫性障害とも言われます。

ASDの人のこだわり行動ととても良く似ていますが、治療すべきかどうかという点で、はっきり区別する必要があります。

その大きな違いとして、こだわり行動は安心や達成感を得られる面がある一方、強迫行動にはありません。また、対象はこだわり行動のほうが広いと知られています。

・一日に何度も手洗いをする

・鍵が閉まっているか何度も確認する

おわりに

今回は、ASDの具体的特徴のうち、対人・コミュニケーション面とこだわり行動について見ていきました。

基礎的な知識として「こういった特徴があるよ」と知ることはあっても、その背景にある仕組みを知ってからその特徴を理解し、その対処を考えることは中々ないのではないでしょうか。

今回は基礎知識ももちろんですが、「それに直面した人たちがどうすれば良いのか」も、想像の限り書きました。

私は、ブログを通して本気で世の中を変える一石を投じたいと思っています。そこには、「当事者や保護者、支援者や教育関係者といった方々の悩みを具体的に解決する」ということも含んでいます。

もちろん相手が人間である以上、「こうすれば全て解決」といった答えはなく、人間の悩みは人間同士で解決していくしかないのですが、このブログがその助けとなればとても嬉しく思います。

それでは次回は、パニック・フラッシュバック・感覚過敏鈍麻といった特徴と、対処法についてお伝えしていきます。

悩みと幸せはたくさんの人で共有し、楽に生きていきましょう!

コメント