・ASDについて知りたい人

・ASDの人と上手にコミュニケーションが取りたい人

・定型発達の人と上手にコミュニケーションが取りたい人

・コミュニケーション支援がしたい保護者、支援教育関係者

クリスマスはケーキを食べるためにある。

どうも、ひつじぃです。

はじめに

今回は実践編ということで、ASDの人のコミュニケーションについて書いていきます。

私は定型発達もASDも、どちらも劣っているとは思いません。

よって、「ASDの人のコミュニケーション力を上げる」というような傲慢なことは言えません。

しかしASDの特性は社会からの理解が未だ乏しいのは事実です。

この記事では、

「定型発達の人が、ASDの人と上手にコミュニケーションを取るためにはどうしたら良いか」

「ASDの人が、定型発達が多数派の社会で上手にコミュニケーションを取るにはどういった方法があるか」

この2つの視点から書いていければと思います。

また、この記事は常に更新していくものとします。よって、更新の際は更新日を追記します。

それではいってみよ~。

一人でもコミュニケーションがラクになりますように!

巷で並んでいる療育の本には「理論的に理想な内容」が書いてあることが少なくありません。

そのためこの記事では、基礎の知識を下にしながらも、私の療育経験と子どもたちと一緒に行った研究の成果を中心に、実践的な内容に絞って書いていきます。

そのため「私には合わない」ということも往々にしてあると思います。私の経験など些末なものですから。

その時には、コメントにて「こうやったら上手くいったよ」という経験談などを教えていただけますと、幸いです。

ASDの人と定型発達の人のコミュニケーションの違い

コミュニケーションの特徴

まず基礎知識からおさらいです。

【ASDの人によく見られるコミュニケーションの特徴】

・曖昧な表現が理解しづらい

例)

いい加減にして寝なさい⇒「いい加減」ってどれくらい?

お友達には優しくしなさい⇒「優しく」って具体的になに?

ちょっと離れて⇒「ちょっと」ってどれくらい?

・例え話や比喩が理解しづらい

例)

(お湯を貯めている時に)お風呂を見てきて⇒見に行くだけ

寄り道せずにまっすぐ帰ってね⇒まっすぐ(直進)では帰れないよ

・論理的でストレートな表現を好む

例)

ゲームで勝った時に⇒君は弱いね

髪を切った人を見つけて⇒髪を切らないほうが良かった

・非言語コミュニケーションが苦手

例)

視線が合わない

表情があまり変わらない

話をする人の方を向かない

声に抑揚がない

ASDの人のコミュニケーションは、システマチックな思考に近く、コンピューターに似ています。

そのため、論理を重視する議論の場や論文等ではこれ以上ない力を発揮するのですが、日常の感情を重視するコミュニケーションでは噛み合わないことも多いです。

これらは、シングルレイヤー特性、ハイコントラスト特性からくるものだと思われます。

「言葉通り」「字義通り」捉える特徴は、時にとても大きな力を発揮し、時にとてもコミュニケーションに困難を抱えることとなります。

コミュニケーションの意義

ASDの人にとっての「コミュニケーションの意義」について考えてみます。

定型発達の人は、「①人間」に興味を持ち、その後共通の趣味などの「②モノ」に興味を移していきます。

例)「あの人興味ある」⇒「この人どんな人なんだろう」⇒「この人の好きな話は?」

ASDの人は、「①モノ」に興味を持って特定の話ができる人を探し、その後話ができる「②人間」に興味を移していきます。

例)「好きな話ができる」⇒「この人の好きな話は?」⇒「この人どんな人なんだろう」

両者、最終的に落ち着くところは同じなのですが、その過程に違いがあるため、コミュニケーションの形にも違いが出ます。

そのため、定型発達の人は「ASDの人が興味を持っているモノ」に注目し、ASDの人は「話し相手の人間そのもの」に注目すると、両者のコミュニケーションの形の違いをある程度埋めることができます。

定型発達の人がASDの人と上手にコミュニケーションを取るためには

前提

私は、ASDを1つの文化として考えます。

同時に、ASDと定型発達、というようにきっぱり区別をつけることはできず、その境界は曖昧です。

しかし、ASD傾向の人と定型発達傾向の人で、コミュニケーションの方法が大きく異なるのも事実です。

よって、「定型発達傾向の人とASD傾向の人の翻訳をする」ことを目指します。

最終目標は、

定型発達の人は「翻訳をしなくていい話し方を身につける」

ASDの人は「翻訳の仕方を身につける」

です。

定型発達の人ができる工夫

曖昧さの回避・論理的に伝える

曖昧な表現を可能な限り回避し、論理的に伝えます。

・いい加減にして寝なさい

⇒「あと〇〇分で」寝なさい

・お友達には優しくしなさい

⇒「〇〇といった言葉は良くないから、△△という言葉に変えよう」

・ちょっと離れてくれる?

⇒「1mくらい」離れてくれる?

何を目的にしているのかを聞く

ASDの人は言葉を字義通りに捉えるので、発言の目的を確かめます。

以下のような例があります。

・もうここでは勉強しません

(誤)⇒ 勉強が嫌なのかな

(正)⇒ 時間の都合でここに来ることができない

・どうしてそんなことをしなきゃいけないの?

(誤)⇒ やりたくなくて怒ってるのかな

(正)⇒ 行動の意図を確認したい

※あくまで例なので、(誤)の方を伝えたいこともあります。確認することが大切です。

肯定表現を使う

ASDの人にとって、否定表現は「拒否」と捉えられることもあります。

また、否定表現で話されると「禁止は理解できるが、どうしたら良いのか」という疑問でいっぱいになり、結局伝わりません。

感情を重視するという面で、定型発達同士の会話でも、肯定表現で話すことは大切です。

・廊下は走ってはダメ

⇒廊下は歩きましょう

・おもちゃの出しっぱなしはダメ

⇒遊ばなくなったら箱に片付けよう

・危ないからそこはのぼっちゃダメ

⇒危ないから降りよう

細かいですが、ASDの人にとってはケース学習として「何をするのが正解か」を知るきっかけとなります。

積み重ねがとても大切です。

感情と論理を切り離す

ASDの人は感情がないわけではありません。

しかし、会話として吸収しやすいのは論理的な内容です。

よって、感情に寄り添いつつ、論理的に伝えます。

特に情緒の発達と特性が混ざり合う、思春期のASDの女の子に大切な対応になります。

・こんなにたくさん勉強したくない!

⇒「たくさん量があって嫌になるよね」と共感しつつ「でも勉強は〇〇の理由で大切だよ」と伝える

・あの子嫌い!もう話したくない!

⇒「合わない人はいるよね」と共感しつつ「でも〇〇というデメリットがあるよ」と伝える

見通しを持てるように伝える

曖昧さ回避と似たところがありますが、見通しが持てないと不安になりがちなASDの人へは必要な配慮です。

・ちょっと待っててね

⇒「〇〇分」待っててね

・1日の予定を紙に書いて見せる

・新しい場所に行くときは事前に伝えておく

冗談なのか真剣な話なのかをはっきりさせる

ASDの人は言葉を字義通りに捉えやすいため、冗談なのか真剣な話なのかが判別しづらい傾向にあります。

冗談の時は「冗談だけどね」というように付け足し、真剣な話をする時は「これは真剣な話です」と前もって伝えておきます。

特に後者は「支援員が一生懸命伝えたけども、本人は冗談だと受け取っていた」ということが度々あります。

相手が自分の好きなことだけ話す場合は、約束をしておく

相手のASDの人のコミュニケーションの意義にも関わってきますが、特性的に「自分の好きなことだけ伝える」ということは起こります。

会話の前に「話を聞くから、私の話も聞いてね」と伝えておき、「相手の話はしっかり聞く」のが良いです。

見通しを持って話ができること、コミュニケーションがお互いのやり取りであることを伝えられます。

「同じ話がしたい」「同じジャンルの話がしたい」となると「同一性保持」という面での「こだわり行動」になってくるので、そちらの対応が良いと思います。

こだわり行動の対応に関しては後日記事にします。

ASDの人が定型発達の人と上手にコミュニケーションを取るには

さて、ここからはASDの人と、ASDの人を支援する保護者、支援・教育関係者向けの内容です。

事前に考えるべき点

会話が難しい理由がASD特性以外にある場合は、しっかり把握して必要な支援を受ける必要があります。

聴覚情報処理障害(APD/LiD)ではないか

私が関わってきた中で、「実はAPDで人の話していることが聞こえていなかった」という人は少なくありません。

まだ日本に正式な診断基準はありませんが、下の記事と照らし合わせてチェックする必要があります。

ADHD特性から会話が難しくなっていないか

多動や注意の問題で、人の話が聴けない状態ではないか。

ワーキングメモリーの問題で、人の話をすぐ忘れてしまう状態ではないか。

本人は、どのようなコミュニケーションがしたいのか

「ASDの人が定型発達のコミュニケーション方法に適応する」のが最終目標ではない、と前述しましたが、ASDの人はASDのコミュニケーションをすれば良いと思います。

しかし、社会的に定型発達が多数派のため、生き抜くためにどうしても翻訳方法を身につける必要があります。

しかし、ASDの人も人間です。その人がしたいコミュニケーションの形があります。

まずはASDの人、本人がしたいコミュニケーションを確認し、そこに向けて手助けをしていく必要があります。

このステップは必須です。「療育」という名の下「無理な矯正」をしている事業所は多くあります。

もちろん物心つかないうちは先を見据えて必要かもしれませんが、基礎は「本人がどうしたいか」です。

私は、完全にASDの特性を持って生まれました。

そして小学高学年から大学卒業まで「コミュニケーションが上手にできるようになりたい」と強く思い、独自の研究を積み重ねて自らを「矯正」し、コミュニケーション技術を体得しました。

結果体得できたとはいえ、その過程は控えめに言って地獄でしたし、その過程で背負った二次障害を今も抱えています。

もちろん自分で決めて行ったことなので、後悔はありませんし、今とても幸せな気持ちでこの記事を書いています。

しかし、「ASDの人が一方的に定型発達のコミュニケーションに合わせる」のは絶対に違うと感じます。それは、先天的な脳の作りの違いであり、違う文化です。

お互いに翻訳をしながら、良い文化交流ができますように、という気持ちで書いています。

ASDの人ができる工夫

基本的には、前述の「定型発達の人ができる工夫」の逆をすれば良いのですが、前述の項目は「定型発達から見た見方・方法論」であり、ASDの人には「ASDの人から見た見方・方法論」が必要です。

定型発達から見た見方・方法論しか書いておらず、支援という形で押し付けるような内容が書かれている本をちらほら見かけます。

私は、日本人が英語を習得するか選べるように、ASDの人も定型発達の翻訳を身につけるか選べるはずであると考えます。

しかし英語の例で言えば、25人に24人は定型発達語を話している社会ですので、翻訳を身につけたほうがラクに生きられます。

ということで、自分にあった翻訳方法を選べるように、「可能な限り」ASDの人から見た翻訳方法を載せていきます。

ハイコントラスト特性を使いこなす

ASDの人は「0か100」で考えがちという「ハイコントラスト特性」を持っています。

これは先天的な脳の作りですから、変えるのは困難です。

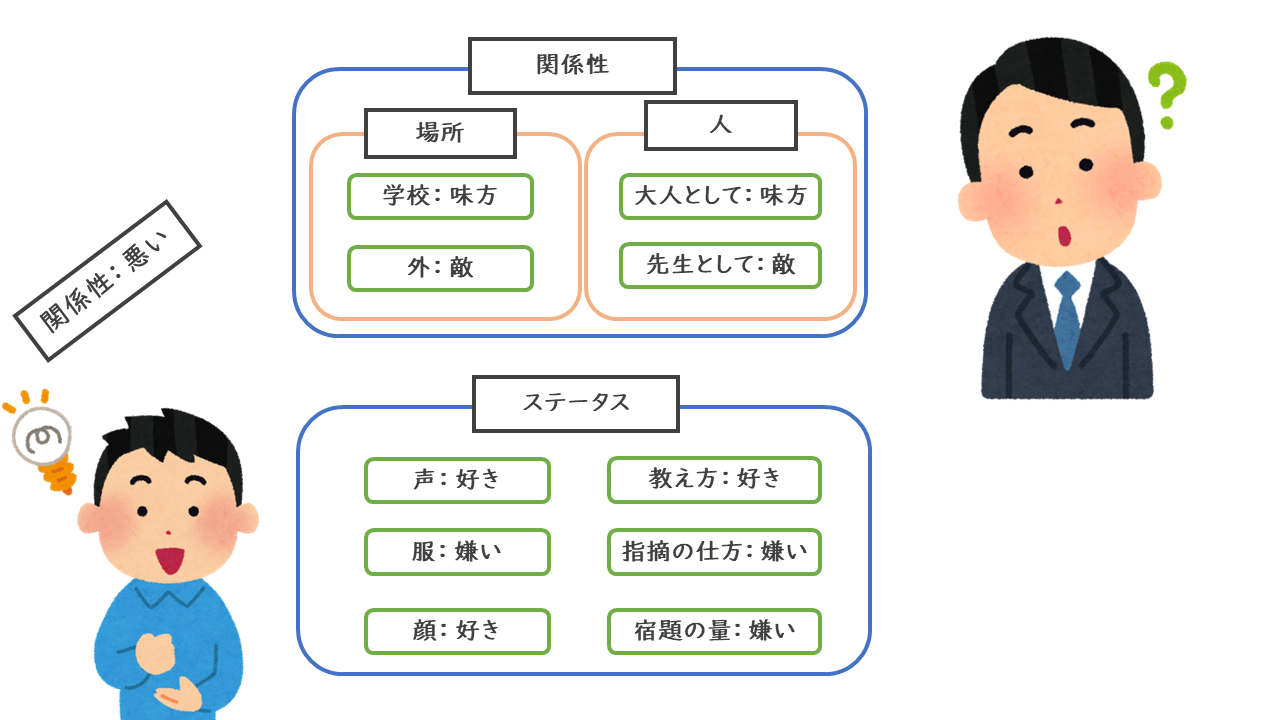

例えばハイコントラスト特性を人付き合いに当てはめると「この人は『味方』、この人は『敵』」となります。

「初対面の人はどちらにも割り振ることができないから様子を見るけども、その間はとても疲れるし苦痛だ」とASDの子が悩みを相談してくれたことがあります。

この場合、確かに「人との関係性」という形で見た時は、ハイコントラスト特性で「敵か味方か」となりますが、重要なのは「人は多面的な存在である」ということです。

「関係性」という一点で見れば「敵」かもしれませんが、人間には様々な要素があるため、「ハイコントラスト特性を細分化する」ということが可能です。

具体的には、どういう場所でなら味方(敵)か、嫌いな点(好きな点)は?と細分化していきます。

状況の想像は難しい場合が多いので、それぞれの場所のメリット・デメリットや特徴を挙げるとスムーズです。

これによりハイコントラスト特性はそのままに、人や物事を多面的に見ることが可能になります。

もちろん、細分化しても一筋縄ではいかない場合が多いです。

「嫌い」という「身を守る気持ち」が全面に出ると、「どんな要素でも全部嫌い!」となりがちです。

そういう時は、「嫌い」という気持ちを自他ともに受け容れましょう。今は気持ちを大事にする時、でも頭の片隅には置いておく。

そうしておくと、人への安心感が育まれるにつれて細分化ができてくる場合が多いです。

何事もタイミングです。無理なく取り組んでみましょう。

脳内辞書を増やす

ASDの人は、言葉を字義通りに捉えやすいです。

そのため、比喩表現などはとても苦手になります。

であれば、全て脳内辞書に記録してしまえばよいのです。

言語発達に遅れがなければ、この方法は有効な場合が多いです。

言葉を字義通りに捉えるということは、「脳内の辞書と単語を照らし合わせてチェックしながら話を進める」ことだと、知り合いのASDの人が言っていました。

常に片手に携帯を持ち、自分の脳内辞書と違う意味で使われていたら、すぐに辞書を引いて脳内辞書をアップグレードしていきます。

また、相手に「こういう意味?」と確認することも大切です。

また、曖昧な程度の表現(ちょっと、など)も、全て辞書に入れてしまいましょう。

【ちょっと】…3分以内、10歩以内

という感じです。使えるようになると、ある程度融通が効くようになってきます。

繰り返し積み重ねるたびに、コミュニケーションはラクになります。

そもそも、人によって言葉の意味は微妙に異なり、100%相手に伝えることは不可能です。

常に脳内辞書をアップグレードすることで、

・曖昧な表現

・柔軟性のある単語

これらに対応することができるようになります。

国語の勉強にも有効です。

適切な言動を場面で覚える

前述の「ケース学習」がこれに当たります。

ASDの人は、相手の表情や声の抑揚、空気感などを読み取り対応を変えることが難しいです。

そのため、場面ごとに言動や対応を決めてしまいましょう。

消しゴムを落とし、隣の人が拾ってくれました。どうしましょう?

という具合です。答えはたくさんありますが、単純なケースに絞って考えます。

この場合は「ありがとう」が良いでしょうか。

このケース学習は、ASDの子たちが「必要だと思うので、続けたいです」と伝えてくれるくらい人気(?)でした。

もちろん柔軟に対応できるに越したことはないのですが、見通しが立ちやすいという面でも、有効だと思います。

非言語的コミュニケーションを考える

目線や姿勢

相手と目線を合わせる、相手の方に姿勢を向けるといったことは、ASDの人には不要なことなので、難しいです。

理由は、「人とモノを区別しない」「声などは身体の全身で受け取っている」からだと教えてもらいました。

しかし翻訳の観点からも、心がけていくことは大事です。

面倒ですが、定型発達の人は全身で声を受け取ることができないため「拒否されている」と感じてしまうのです。

少しずつ習慣づけていけると、誤解も減りラクになります。

その人なりの表現方法を考える

感情表現が良い例ですが、表現方法は言葉だけではありません。

嬉しい時、悲しい時、怒っている時、助けて欲しい時…。

どういう表情をするか、どういう身体の動きをするか鏡を見ながら決めて、定型発達の人に伝わるかどうか見てもらいましょう。

メタ認知を育むことにもなります。

非言語コミュニケーションを体得できると、とてもラクになりますよ。

ゲームを通じて非言語的コミュニケーションを体得してみる

こんなゲームがあります。

これはカードにお題の言葉が書いてあり、もう一つのカードにシチュエーションが書いてあります。

お題の言葉が「はぁ」であれば、シチュエーションは「ため息をつくように」「呆れるように」というようなものがあります。それを他の人に当ててもらうのですね。

どんな答えでも不正解はないところ、協力ゲームであるところ、声の違いにハマる子が多いことからオススメです。

声色や表情の機微を学ぶことができます。

これはいくつかのカードを組み合わせてプロポーズの言葉を作るものです。

対象年齢としては高めになると思いますが、内容は非常に面白く「気持ちを伝える言葉」を面白おかしく学ぶことができます。

これはお題と1~100の番号が書かれたカードがあり、お題が「美味しいもの」だとして「75」の数字を引いたとすると、「75%くらい美味しいもの」を答えます。

ゲームのルールが少し難しいところがありますが、他の人がどういう価値観を持っているのか、それをどういう言葉で表すのか、たくさんのことが学べます。

同年代の人と交流する

ASDの人は、まずコミュニケーションが不要と考えている人もいます。

それはそれで尊重すべきなのですが、コミュニケーションが好きな子も含め、「一方的に話を聞いてもらう」ではなく「お互いに話し合う」という場に身を置くことは非常に大事です。

「相手が全然話を聞いてくれない」と思って考えたら「自分ばっかり話してた」という気づきもあります。

同年代の関わりはこんなにも変化をもたらすのだなと、支援現場にいて肌で感じました。

おわりに

さて、いかがでしたでしょうか。

基礎知識の記事で「ASDはスペクトラムである」とあったように、「定型発達の人」が多種多様なように「ASDの人」も様々なタイプの人がいます。

全て特徴が全ての人に当てはまるわけではありません。

予想以上に定型発達とASDの人のコミュニケーションは異なるものだったかもしれません。

もちろん文章にすると違いが明確になりますが、実際に翻訳を意識して話してみると、結局したいことは同じ「心を通わせる」ということです。

コミュニケーションの大筋の目的は、定型発達であろうとASDであろうと、違いはないのです。

表現方法やコミュニケーションの形がちょっと違って、お互いに翻訳が必要なだけです。

表情が変わらないから嫌な気持ちなのか、いや、表情でコミュニケーションしないだけ。

好きな話ばかりするから話を聞く気が無いのか、いや、「好きな話ができる」という喜びが爆発しているだけ。

しかし、定型発達・ASDともに完璧に翻訳するのは無理であること、すぐに翻訳するのは難しいことを頭においておく必要があります。

先天的な脳の作りの違いに抗うのです。何年もかけて会得するものですから、ゆっくりと行いましょう。

多様性を認める社会において、「見えない多様性」が軽視されずに尊重されるよう、未来を作っていけたらいいなと思います。

それでは、またお逢いしましょう。

コミュニケーションはラクに楽しいが一番!

【発達障害・学習障害のお子様がいるご家庭の保護者相談】

発達障害・学習障害のご家庭への、保護者相談を行っています。

通常の育児と同じく、発達障害・学習障害をお持ちのお子様との生活は、キラキラしたものばかりではありません。

「傷ついた人は間に合わせの包帯が必ずしも清潔であることを要求しない」

三島由紀夫の言葉ですが、この言葉の通り、多くの本に書かれている「理想の理論」は時に全く役に立ちません。

現実の生活に基づいた、現実的なそれでいて明るい未来が見える支援を常に心に置いています。

是非お困りごとをお聞かせください。

※初回はクーポンにて大幅割引ができますので、是非ご利用ください。詳細はバナーから。

コメント