・算数障害(ディスカリキュア)の支援・対処法について知りたい人

・大きな数の読み書きが苦手な人

・算数の教材を探している人

カップ麺に向かって

「3分間待ってやる」

って言ってたら

嫁さんが口聞いてくれなくなりました。

ひつじぃです。

はじめに

今回は、算数障害の数処理の困難の中から「大きな数の読み書き」の習得を取り上げます。

ゼロの個数が増えていく大きな数では、ゼロが増えるごとに非現実的に感じ、「数の量感」が分からなくなる人が少なくありません。

「数がうまく読めない」基礎編はこちら。必ず最初に見てください。

算数障害の基礎はこちら。

さっそくいってみよ~。

大きな数が苦手な人は大人でも多いはず!

対応単元

小学校2年生「100より大きい数を調べよう」

小学校3年生「10000より大きい数を調べよう」

小学校4年生「1億より大きい数を調べよう」

支援・対処法

量のイメージをつかむ

お店のレジごっこをします。

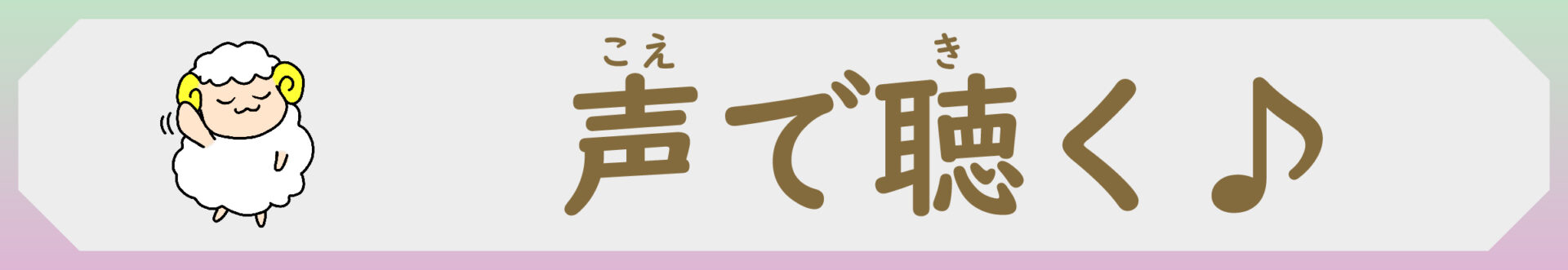

【お金カード】

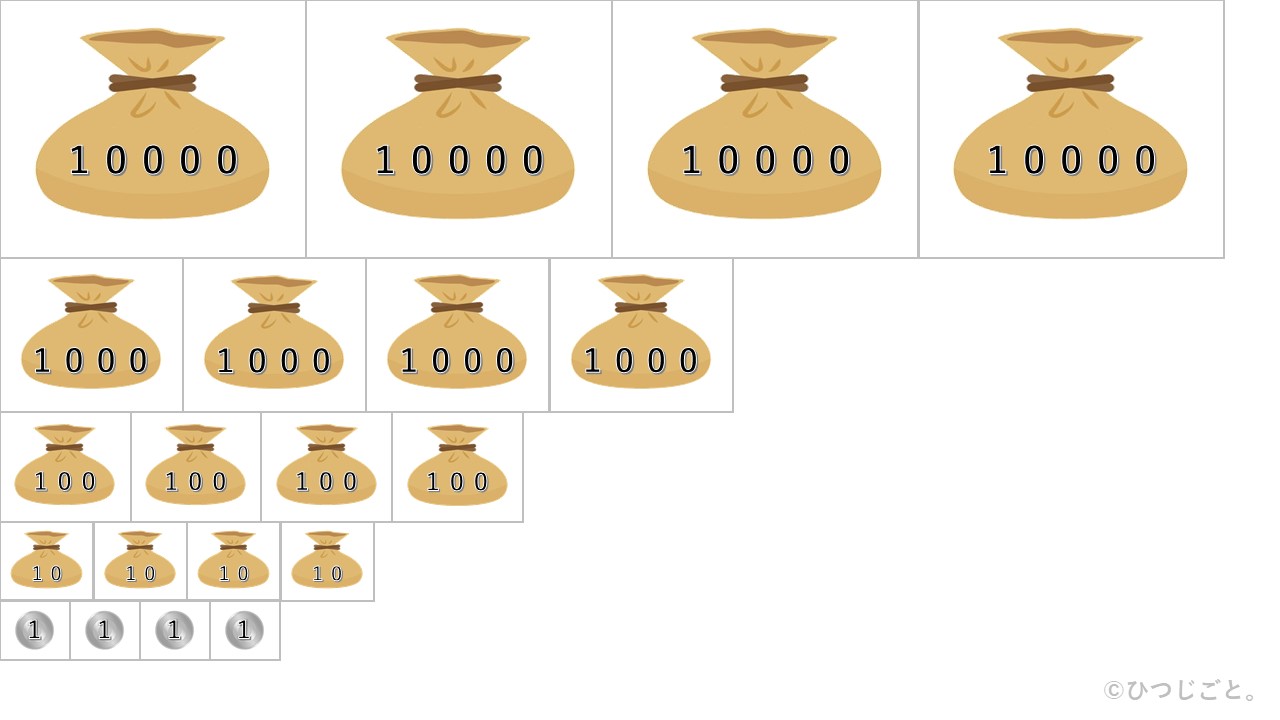

【レジカード】

※ご自由に印刷してお使いください。後日といろプリントにて、レイアウトを整えたものがアップロードされます。

・数の大きさに対応したお金カードで感覚的に数字の大きさを学ぶ

・同じく数の大きさに対応したレジカードと組み合わせることで読み方を学ぶ

① 上の二種類のカードを印刷し、薄い灰色線で切り取ってください。

(レジカードは切り取らなくても遊べます)

② お金カードを一緒に見ながら、好きなカードを5枚選んでもらいます。

事前に財布を作っておいて、その財布に入れても良いですね。

③ レジカードにお金を納めていきます。

お金カードの大きさに合う場所に納め、その際に「『まん』がいくつ、『せん』がいくつ…」と声に出して一緒に確認できるとより良いです。

お金カードは楽しく遊ぶ・お金を所有する感覚を得るため

大きさが違うのは大きさで量感を感覚的に把握するため

レジカードは単位をそれぞれ別のものと認識する、桁の読み方と量感と表記の仕方を一致させるため

最初は量感を把握することに重点を置きます。

レジでの仕分けは間違えても良いですし、桁を声に出せなくても良いです。

慣れてきたら、「レジの人になってみようか」「なんて読むのか分かると店員さんになれるかも!」というように乗せつつ、桁の読み方を楽しく学べると良いですね。

また、6枚以上の沢山のお金カードを持って仕分けしても良いですね。

桁のシステムを学ぶ

「量感をつかむ」で使用したお金カードを使います。

こちらは「量感をつかむ」のレジの仕分けと桁の読み方が定着したら進んでください。

学校の授業も進みますので焦る気持ちもあるとは思いますが、何ヶ月かかってもしっかり定着を待って次のステップに進むことがとても大事です。

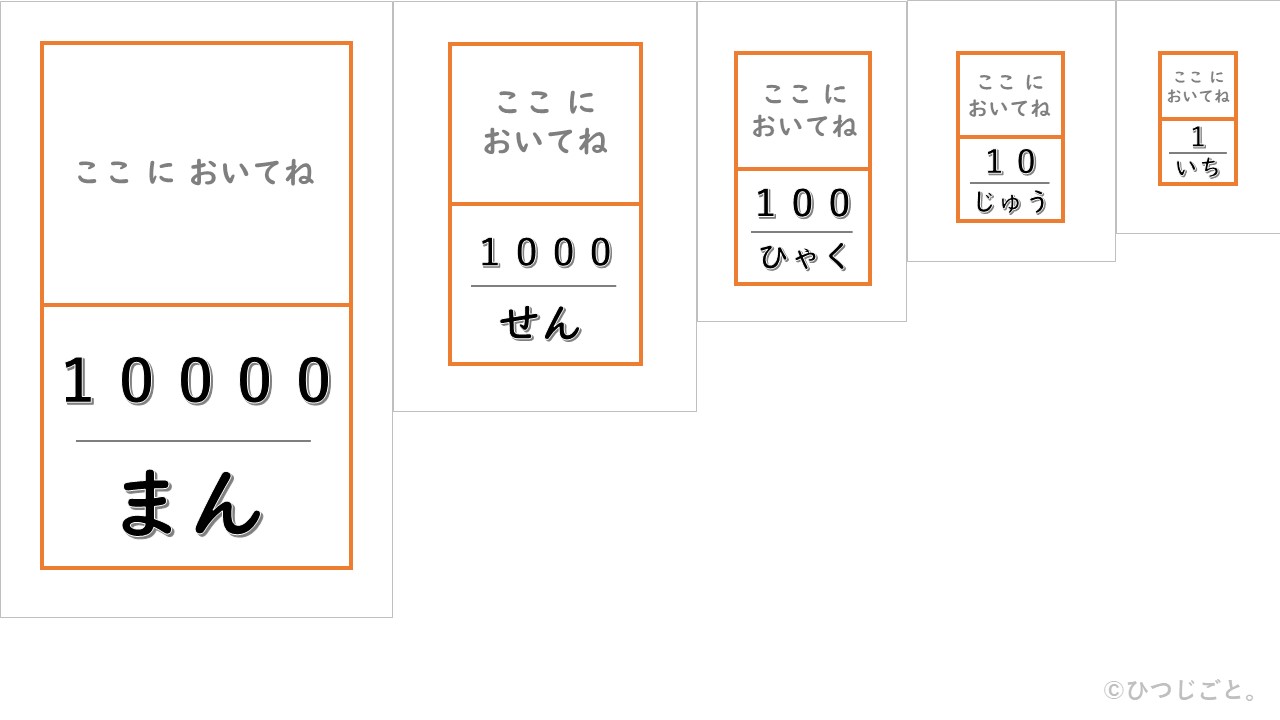

【読み方ボード】

※ご自由に印刷してお使いください。後日といろプリントにて、レイアウトを整えたものがアップロードされます。

・数字の量感と桁のシステムを一致させる

・桁のシステムから読みを導く

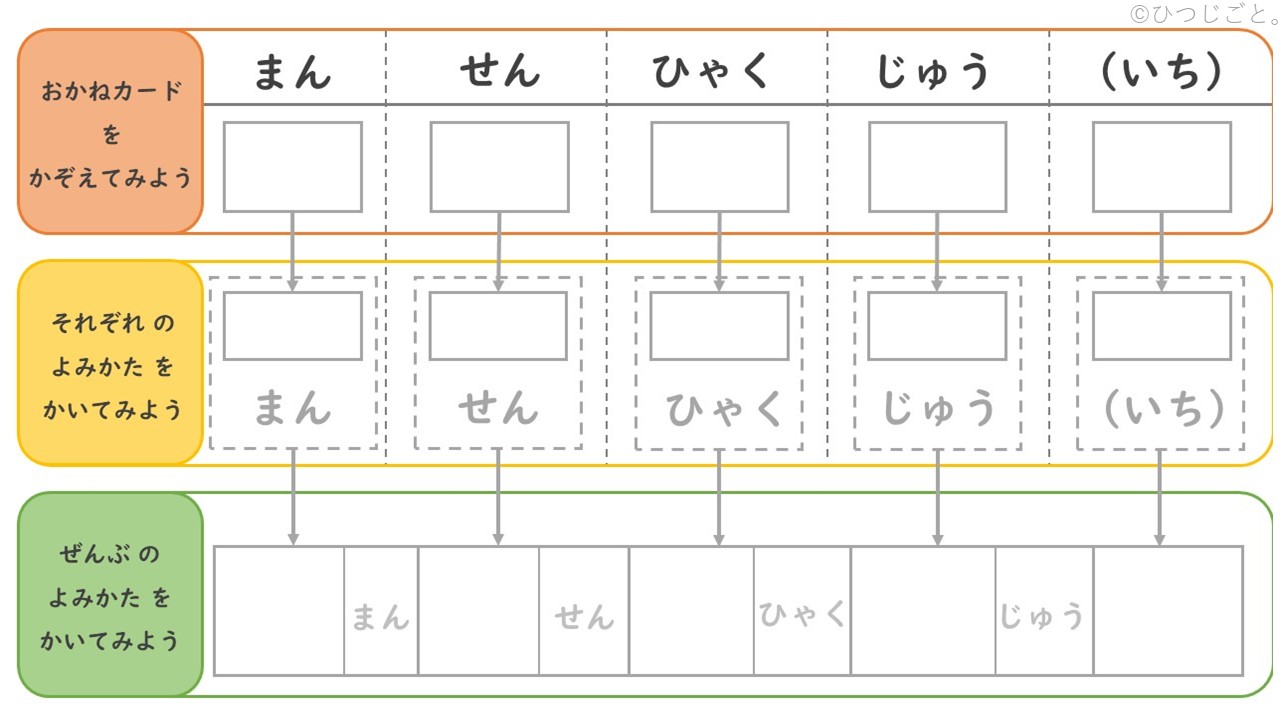

① レジに納めたお金カードの枚数を一緒に数え、「数字」を「おかねカードをかぞえてみよう」の各桁の欄に書き入れます。

② 各桁ごとに、「数字」を「ひらがな」に直して黄色枠に書き込みます。

「1」→「いち」というような感じ

③ そのまま緑枠に「ひらがな」を書き写し、桁の名前もなぞり、読み方をすべてひらがなで書きます。

この学習は少しシステマチックになるので、「店員さんはお金を数えてノートに書いてるんだよ。やってみようか」というように、お仕事体験として楽しめると良いと思います。

慣れてきたら、黄色枠の段階を飛ばしてスピードアップしても良いと思いますが、黄色枠を書くのは決して悪いことではありませんので、本人が書きたければ書いても全く問題ありません。

最後の「いち」のみ、「基本読まない」という特殊ルールがあります。

「量感をつかむ」では、桁の読み方を重視しているため「いち」にかっこをつけていません。

かなり特殊なルールなので、一度あえて読んでみて「ちょっとおかしいよね?」と感覚的に確認しても良いと思います。

おわりに

大人は日常的に大きな数に接しますが、子どもは一万以上の数にはあまり接する機会がないため、困惑することも多いです。

特に小学校4年生の「兆」まで習う時には、「桁のシステムを学ぶ」の表を使って子どもたちに伝えていました。

常にカバンの中に表のコピーを入れて、授業のたびに使う子もいました。

テストでは表を使うことはできないですが、大事なのはテストの点ではなく自分に合わせた能力の身に付け方だと思います。

そして何より大事なのは「その人のペースに合わせて習得する」ことです。

どれだけ時間がかかっても、将来の自立を考えてゆっくりと習得し、劣等感を感じやすい環境や心のケアをしたいなと思います。

それでは、またお逢いしましょう。

【発達障害・学習障害のお子様がいるご家庭の保護者相談】

発達障害・学習障害のご家庭への、保護者相談を行っています。

通常の育児と同じく、発達障害・学習障害をお持ちのお子様との生活は、キラキラしたものばかりではありません。

「傷ついた人は間に合わせの包帯が必ずしも清潔であることを要求しない」

三島由紀夫の言葉ですが、この言葉の通り、多くの本に書かれている「理想の理論」は時に全く役に立ちません。

現実の生活に基づいた、現実的なそれでいて明るい未来が見える支援を常に心に置いています。

是非お困りごとをお聞かせください。

※初回はクーポンにて大幅割引ができますので、是非ご利用ください。詳細はバナーから。

コメント