・発達性読み書き障害(ディスレクシア)を知りたい人

賢いけどアホな人が好き。

頭の回転を他人の論破ではなく、自分の人生や他の人の人生を楽しませることに使ってるい人。

日々の驚きや発見、なんでもないことを面白おかしく表現することに全力を注いで、一人でニヤニヤしてる人。

誰にも害がなく、ただただ楽しい。

そんな人になりたいなと思っています。

ひつじぃです。

はじめに

今回より、発達性読み書き障害(ディスレクシア)についてまとめていきます。

学習障害(LD)の中でも、一番注目を浴びやすいディスレクシア。

なぜ読み書きが困難なのか、そのメカニズムから学習の工夫まで、すべてを綴ります。

基礎知識編第1回は、主な特徴とメカニズム、具体的な状態について。

学習障害(LD)の基礎知識についてはこちら。

それではいってみよー。

DSM-5のLDの分類では、「読みの障害(ディスレクシア)」「書き表現の障害(ディスグラフィア)」「算数の障害(ディスカリキュア)」の3つとなっています。

現在の日本では「読みの障害を持っていると、書き表現の障害も併存していることが非常に多い」として、読みの障害と書きの障害をあわせて「発達性読み書き障害」と呼び、それをディスレクシアと呼称する傾向にあります。

理解や工夫の面では「発達性読み書き障害」とまとめてしまっても大きな問題はないため、当サイトでは「発達性読み書き障害(ディスレクシア)」として扱っています。

ディスレクシアの特徴

主な特徴

全体的な発達に遅れがないのに、文字の読み書きに限定した困難がある。

ディスレクシアの特徴としては、文字の読み書きの困難です。

文字を読むことに大きな労力や時間を要し、読み間違いや書き間違いをしやすい傾向にあります。

【具体的な特徴】

[読み]

・読み飛ばし、表現の変更をして読む

・言葉や文章を不自然に区切る

・文字が小さい、文字間が狭いととても読みづらい

・文字を読むと非常に疲れやすい

・黙読より音読の方が得意

[書き]

・形が似ている字を混同する

・発音が似ている字を混同する

・画数が増えるほど間違えやすい

・小さい「っ」(促音)、「ん」(撥音)、小さい「ゃ・ゅ・ょ」(拗音)、「おかあさん」「おにいさん」(二重母音)などの特殊な音節を書き表すことが苦手

・文字を記号のように書く(一筆書きになる、「口」が「〇」になる等)

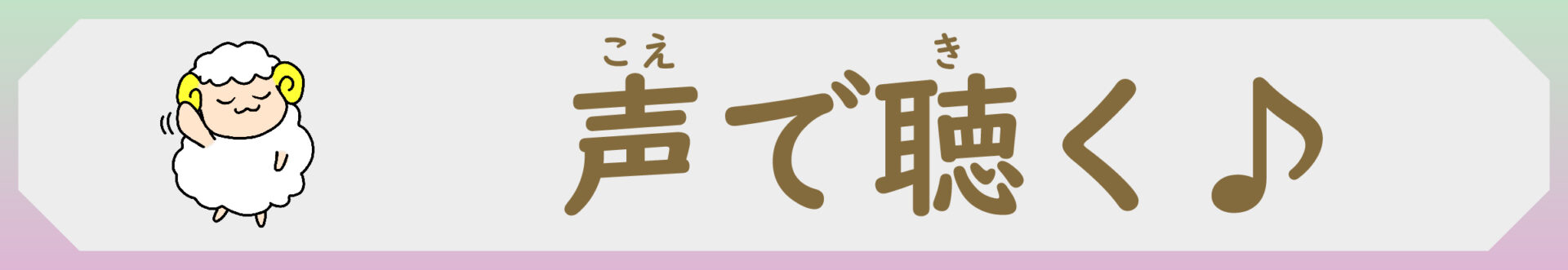

文字の見え方

個人の感覚であるため単純な比較はできませんが、以下のように見えている可能性があるとされています。

また、全体にノイズがかかったように見えたり、かすんで見えたりすることもあるそうです。

ディスレクシアと混同しやすい読み書き困難

読み書き困難としては、以下のような状態もあります。

ワーキングメモリーの問題

ADHD特性を持っている等で視空間ワーキングメモリーが小さい場合、「黒板で見た文字をノートに書こうとして視線を移動させる間に文字の形を忘れてしまう」ということがあります。

もちろんディスレクシアとしての読み書き困難が同時に存在することもあります。

読み書きだけで判断することは難しいため、視空間ワーキングメモリーが要求される他の状況でも同じ状態が発生するかで判断します。

ノートのすぐ近くに写す文字を持ってくるなどの工夫があります。

ASDのこだわり行動

ASDのこだわり行動の対象が文字になると、同一性保持から「全く同じ形の文字を書く」ことにこだわりが生じることがあります。

少しでも違う文字の形が許せないことから、お手本通りに書けないと「間違っている」となってしまいます。

こだわりを認め対象を変化させていくプロセスを踏みながら、文字を書かない文字の習得方法(読みと文字の形をカードで一致させる等)を試しても良いかもしれません。

発達性協調運動障害(DCD)

「協調」という脳機能の発達に問題があるために、運動や動作にぎこちなさが生じたり、姿勢に乱れが生じ、日常生活に支障が出てしまう状態です。

読み書きにおいては「鉛筆がうまく持てない、動かせない」「紙をうまく固定できない」といった状態が発生します。

練習も必要ではありますが、適したツールを使うことがとても重要になります。

眼球運動の問題

ディスレクシアの診断を行う際に検査をすることが多いですが、眼球運動に問題があるために文字が正確に見えておらず、読み書きが難しい状態もあります。

第三者から見て分かる場合と分からない場合があるので、眼科にて検査をします。

治療に関しては医学領域になりますので、お医者さんにご相談ください。

読み書き困難のメカニズム

ディスレクシアの人は、なぜ読み書きに困難が発生するのか。

そのメカニズムを見ていきます。

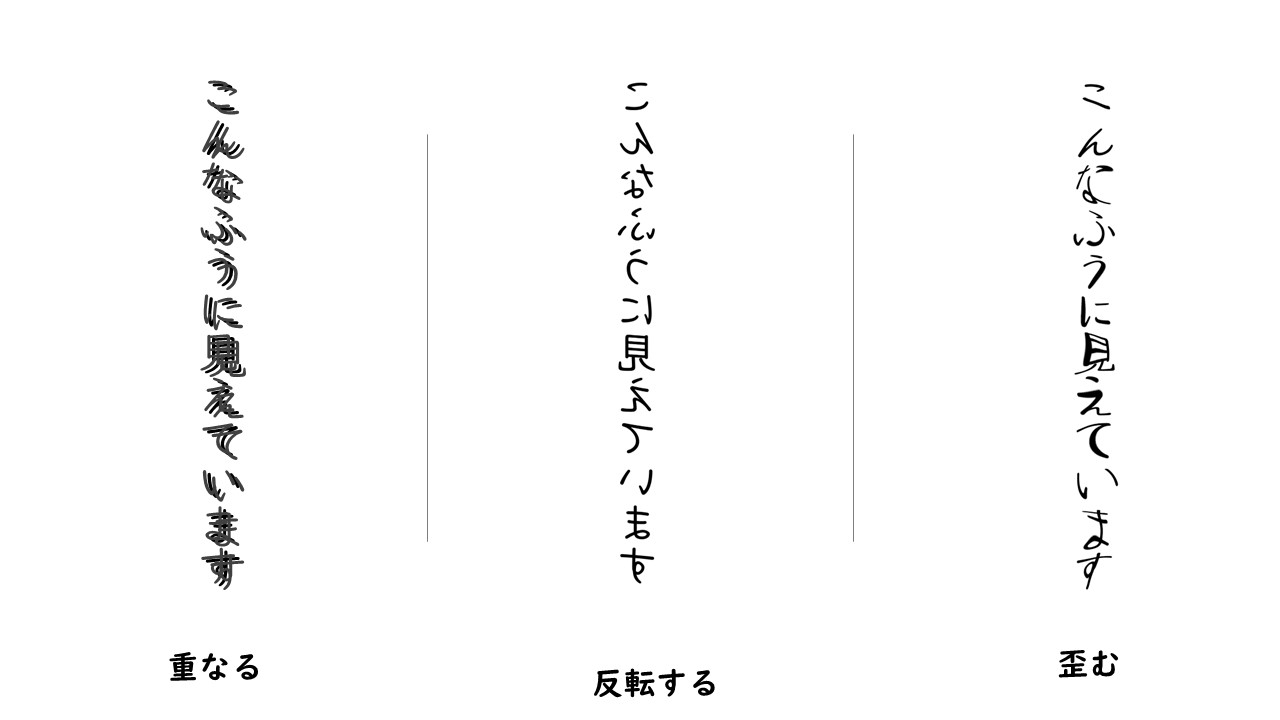

「低次の読み書き」と「高次の読み書き」

読み書きには「低次の読み書き」と「高次の読み書き」が存在します。

低次の読みは「文字を音に変換する過程」、低次の書きは「音を文字に変換する過程」。

高次の読みは「文章内容を理解する過程」、高次の書きは「考えている内容を文章化する過程」。

この中で、ディスレクシアは「低次の読み書き」に困難があり、高次の読み書きそのものには困難がないとされます。

※低次の読み書きの困難の影響で、高次の読み書きに困難があるように見えることはある

文字ではなく音声を使うと内容理解ができたり、考えていることを相手に伝えられたりします。

ディスレクシアを世界に広めたのは、俳優のトム・クルーズだとされます。

彼は文字が読めないため、台本を全て読んでもらって録音し、それを何回も聞いてセリフを覚えるそうです。

ここにも、高次の読み書きには困難がないことが見えますね。

「読み」のプロセス

読みは「視覚処理」「音韻処理」「意味処理」の三つの過程に分かれます。

視覚処理は、文字の形を視覚で認識することです。

意味のない記号ではなく意味のある文字として認識します。

音韻処理は、文字の音を認識することです。

「あ」という文字と「ア」という音が一致することを認識します。

これにより、「り」と「ん」と「ご」が並んでいると頭の中で「りんご」という音に変換され、単語の意味を認識できます。

意味処理は、単語・文章単位で意味を認識することです。

これらのうち、「視覚処理」と「音韻処理」が「低次の読み」に関係します。

よってディスレクシアの読み困難は、視覚処理・音韻処理のどちらかまたは両方に困難があることになります。

意味処理に困難があるのは、知的障害になります。

学習障害はしばしば知的障害と混同されますが、ディスレクシアに関しては低次と高次のどちらに困難があるかによって判別することができます。

「書き」のプロセス

書きは「音韻処理」「文字イメージ」「書き出し」の三つの過程に分かれます。

音韻処理は、言葉の音を認識することです。

「りんご」であれば、「リ」と「ン」と「ゴ」の音を認識します。

文字イメージは、言葉の音から文字の形をイメージすることです。

「リンゴ」という音から、「りんご」という文字を想起します。

書き出しは、イメージした文字の形を実際に書くことです。

ディスレクシアの書き困難は、文字イメージに困難があるとされます。

困難の場所による状態の違い

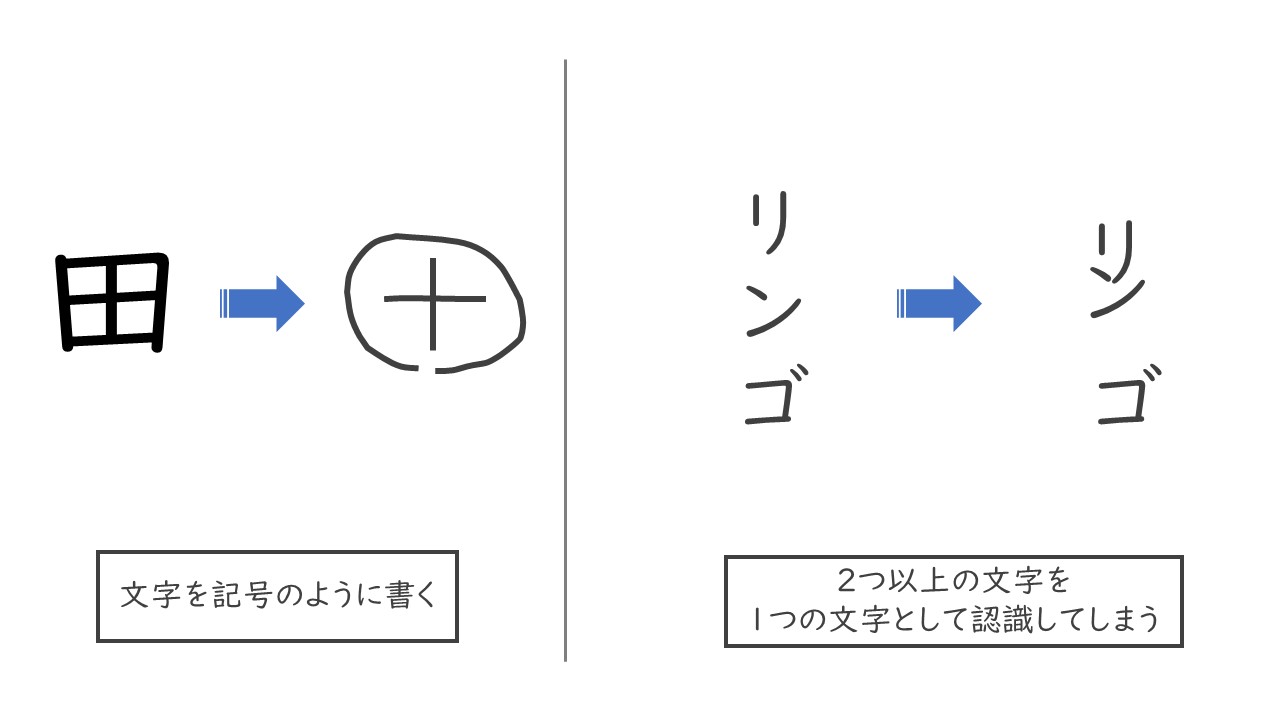

視覚処理に困難がある場合

文字という「図形」を、「意味のある形」として認識することが難しくなります。

・文字を記号のように書く

・2つ以上の文字を1つの文字として認識してしまう

現場で見てきて体感的に一番多い困難です。

画数が多いと書けなくなってくることも、視覚処理に関係しています。

文字の形を記号のように捉えるため、「日」と「目」の区別がつかなかったり、画数が多いと「複雑な絵画を記憶だけで模写している」ような様子が見られます。

音韻処理に困難がある場合

文字を音として認識することが難しくなります。

・逐語読み(文字を1字ずつ読むので内容が理解できない)

・小さい「っ」(促音)、「ん」(撥音)、小さい「ゃ・ゅ・ょ」(拗音)、「おかあさん」「おにいさん」(二重母音)などの特殊な音節が読めない、書けない

・濁点や半濁点を付け忘れる

文字イメージに困難がある場合

聞いた「言葉の音」から、文字の形をイメージすることが難しくなります。

・文字を見て写すことはできるが、音を聞いて文字を書くことができない

視覚処理と文字イメージの困難に焦点を当て、「文字を記号の組み合わせとして認識する」カードの補助教材を販売中です。

よろしければ是非御覧ください。

「視る」で覚える『ひらがな』 – ひつじぃとハリーの教材工房

https://www.sheepandharry.com/shop/product/dyslexia-visual-hiragana/

発達年齢におけるディスレクシアの具体的な姿

ディスレクシアは、字が全く読めない、全く書けないといった状態ではなく、読み書きが「非常に困難である」「正確にすらすらと行えない」という状態です。

低次の読み書きの流暢さと正確さに困難がある状態と言えますが、流暢さに困難があると非常に疲れやすくなる(易疲労性)ため、高次の読み書きにも影響します。

小学校低学年

本格的に文字を習い始める時期です。

ディスレクシアとしての困りごとが表面化しやすい時期でもあります。

・逐語読み

・飛ばし読み

・文末の読み間違い

・小さい「っ」(促音)、「ん」(撥音)、小さい「ゃ・ゅ・ょ」(拗音)、「おかあさん」「おにいさん」(二重母音)などの特殊な音節が読めない、書けない

・カタカナが覚えられない

小学校高学年

文字や文章を応用的に扱う時期です。

暗記では誤魔化しきれない困りごとが出てきます。

・はじめての文章を読むことが困難

・黙読ができない

・流暢に読めない

・読み方が変わる漢字が読めない(「青空」と「空気」等)

・読み飛ばし、読み間違いが多い

・漢字を書くのが難しい

・句読点が抜ける

中学生以降

漢字はさらに複雑になり、「英語」という難関が立ちはだかります。

・英語のみ困難がある(ディスレクシアは英語圏に多く、英語のみの読み書き困難も存在します)

・読むのに時間がかかる

・作文が書けない

ディスレクシアの困難

ディスレクシアの困難をとても大きくしている理由の一つに、

「学校の教科書やテストは全て日本語で書かれている」

ということが挙げられます。

日本の学習は「複合型」と呼ばれ、国語に算数の要素が入ってきたり、理科に国語の要素(文章題等)が入ってきたりします。

算数でさえ計算だけのテストはほとんどなく、少なくとも自分の名前は書かなければならない。

ディスレクシアは「全ての学習において困難が発生する」と言っても過言ではありません。

また、多くの発達障害特性と同じく「感覚面では他者と比べることが困難」でありながらも「表れる特徴は比較される」というしんどさがあります。

特にディスレクシアを始めとする学習障害は知的障害を持たないため、「努力不足」と捉えられることも少なくありません。

時に診断では「軽度のディスレクシア」と言われることがあります。

周囲の人はそれを聞き「軽度だから大丈夫」と思うかもしれません。

しかし、「軽度には軽度の悩みがある」のです。

ある程度読み書きができてしまうがゆえに、そのしんどさを「努力不足」と見られやすい。

ある程度読み書きができてしまうがゆえに、気づいてもらえない。

ある程度読み書きができてしまうがゆえに、他の人と比べてしまう。

障害深度は、困り感の大小とは全く別のものであることを、心に刻み込んでおく必要があります。

おわりに

現場で子どもたちと接していると、ディスレクシアの子の多さに驚かされます。

不登校の原因がディスレクシア、というケースも少なくありません。

ある子は「文字が読めないから音読をするために文章の音を丸暗記した」と言っていました。

残念ながら今の学校では、訴えかけないと配慮してもらうことが難しいですし、訴えかけても配慮してもらえないこともあります。

当サイトでは、そういった状況を少しでも変えたいという想いの下、「自分でできる工夫」と「上手に配慮を求める工夫」を軸に、綴っていきたいと思います。

それではまた、お逢いしましょう。

読み書きできなくても、生きていける社会を作る!

【発達障害・学習障害のお子様がいるご家庭の保護者相談】

発達障害・学習障害のご家庭への、保護者相談を行っています。

通常の育児と同じく、発達障害・学習障害をお持ちのお子様との生活は、キラキラしたものばかりではありません。

「傷ついた人は間に合わせの包帯が必ずしも清潔であることを要求しない」

三島由紀夫の言葉ですが、この言葉の通り、多くの本に書かれている「理想の理論」は時に全く役に立ちません。

現実の生活に基づいた、現実的なそれでいて明るい未来が見える支援を常に心に置いています。

是非お困りごとをお聞かせください。

※初回はクーポンにて大幅割引ができますので、是非ご利用ください。詳細はバナーから。

コメント