真実はいつもたくさん!

ひとつなのは事実だけです。

ひつじぃです。

はじめに

今回は、学習障害(LD)の基礎知識を紹介していきます。

基礎の知識を全部書き綴り、読み書き障害・算数障害の基礎知識に繋げたいと思います。

近年知られるようになってきた学習障害とはどのようなものか?どんな困難があり、どうやって判別するのか?

基礎の全てをここにまとめます。

それではいってみよ~。

学習障害、は~じま~るよ~。

LDの主な特徴

【LDの主な特徴】

・知的発達水準から期待される学力獲得の困難。

例)小学校高学年でひらがなが読めない・書けない、数が数えられない

日本では、学力獲得が平均より2学年離れていることが、1つの基準となっています。

知的遅れがないことが条件であり、学習障害は「知的遅れ・知的障害がないのに、学習が非常に困難」である障害と言えます。

DSM-5では、LDを3つのカテゴリーに分けています。

・読みの障害(ディスレクシア)

Specific Leaning Disorder with impairment in reading

・書き表現の障害(ディスグラフィア)

Specific Leaning Disorder with impairment in written experiment

・算数の障害(ディスカリキュア)

Specific Leaning Disorder with impairment in mathematics

ここで、現在の日本では「読みの障害を持っていると、書き表現の障害も併存していることが非常に多い」として、読みの障害と書きの障害をあわせて「発達性読み書き障害」と呼び、それをディスレクシアと呼称する傾向にあります。

よって、当サイトでも「発達性読み書き障害(ディスレクシア)」と「算数障害(ディスカリキュア)」をLDの2つの分類として扱っていきたいと思います。

また、DSM-5では「学習障害」を改め「限局性学習障害」「限局性学習症」となっていますが、社会的な認知を重視して「学習障害」と呼んでいこうと思います。

法的側面から見るADHD

●文部科学省定義

1999年「学習障害児に対する指導について(報告)」より

「学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。

学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。」

本文:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1396626.htm

日本では、学習障害を以下の3点に重点を置いて定義しています。

・基本的には全般的な知的発達に遅れはない

・聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態

・視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因とならない

学習障害の領域として、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」の六領域を定義しています。

しかし一方で、「聞く」「話す」等、範囲が広すぎるという意見もあります。

教育領域で使用される文部科学省定義では、前述の六領域を対象とした「Learning Disabilities(学習障害・LD)」が定義され、医学領域で使用されるDSM-5では「読み」「書き」「計算」の三領域を対象とした「Learning Disorder(学習障害・LD)」が定義されています。

なぜ2つも定義があるのか、言葉が違うのか私には分かりませんが、当事者・周りの人の「困り感」としては変わらず、困り感に重点を置くならばどちらでも関係ないと感じています。

よって、基本はDSM-5の三領域を使用し、先行研究次第で六領域も説明に加えていこうと思います。

(正直どっちかにして欲しいんですが…!!!)

診断から見るLD

診断基準

まずは、文部科学省による診断基準を見ていきましょう。

●文部科学省の診断基準

A:知的能力の評価

1、全般的な知的発達の遅れがない

2、認知能力のアンバランスがある

B:国語等の基礎的能力の評価

1、国語等の基礎的能力に著しいアンバランスがある

C:医学的な評価

1、学習障害の判断に当たっては、必要に応じて医学的な評価を受けることとする

D:他の障害や環境的要因が直接的原因でないことの判断

1、収集された資料から、他の障害や環境的要因が学習困難の直接的原因でないことを確認する

ASD、ADHDの記事でもおなじみ、DSM-5(アメリカ精神医学会、精神疾患の診断と統計のためのマニュアル第5版)から見ていきましょう。

かなり小難しいことが書かれているので、飛ばしてしまっても良いかと思います。

LDが医学的にどのように診断されるのか知りたい方はお読みください。

●DSM-5の診断基準

A:学習や学業技能の使用に困難があり、その困難を対象とした介入が提供されているにも関わらず以下の症状の少なくとも1つが存在し、少なくとも6ヶ月間持続していることで明らかになる。

(1) 不的確または速度が遅く、努力を要する識字

例)単語を間違ってまたはゆっくりためらいがちに音読する、しばしば言葉をあてずっぽうに言う、言葉を発音することの困難さを持つ

(2) 読んでいるものの意味を理解することの困難さ

例)文章を正確に読む必要があるが、読んでいるものの繋がり・関係・意味するもの・より深い意味を理解していないかもしれない

(3) 綴字の困難さ

例)母音や子音を付け加えたり、入れ忘れたり、置き換えたりするかもしれない

(4) 書字表出の困難さ

例)文章の中で複数の文法または句読点の間違いをする、段落のまとめ方が下手、思考の書字表出に明確さがない

(5) 数字の概念、数値、または計算を習得することの難しさ

例)数字、その大小、および関係の理解に乏しい、1桁の足し算を行うのに同級生がやるように数学的事実を思い浮かべるのではなく指を折って考える、算術計算の途中で迷ってしまい方法を変更するかもしれない

(6) 数学的推論の困難さ

例)定量的問題を解くために、数学的概念、数学的事実、または数学的方法を適用することが非常に困難である

B:欠陥のある学業的技能は、その人の歴年齢に期待されるよりも、著明にかつ定量的に低く、学業または職業遂行能力、または日常生活活動に意味のある障害を引き起こしており、個別施行の標準化された到達尺度及び総合的な臨床評価で確認されている。17歳以上の人においては、確認された学習困難の経歴は標準化された評価のかわりにしてよいかもしれない。

C:学習困難は学齢期に始まるが、欠陥のある学業的技能に対する要求が、その人の限られた能力を超えるまでは明らかにならないかもしれない。

例)時間制限のある試験、厳しい締切期限内に長く複雑な報告書を読んだり書いたりすること、過度に思い学業的負担

D:学習困難は知的能力障害、非矯正視力または聴力、他の精神または神経疾患、心理社会的逆境、学業的指導に用いる言語の習熟度不足、または不適切な教育的指導によってはうまく説明されない。

判断方法

「学習が苦手」=「LD」ではありません。

(私は、LDの基礎知識・支援対処法は「学習が苦手」に大きく効果があると感じています。診断的なお話では、苦手と障害は違いますが。)

LDの判断方法はいくつかの考え方があります。

能力・学力ディスクレパンシー(差異)モデル

子どもの知的能力(IQ)と学力の間にディスクレパンシー(差異)があり、期待される学力に達していないという考え方です。

環境要因による低学力の子どもとの区別がつかない、援助・予防的なアプローチが行われている場合正しく判断できない等の問題があり、診断基準としては「不十分」であると認識されています。

RTIモデル

RTI(Response to Intervention/Instruction)とは、「(体系化された)指導に対して子どもが学習内容を習得しているかどうか」という考え方です。

標準的な方法に加え、習得できない子どもたちに専門的な援助をしていきます。

2004年、アメリカの個別障害者教育法(IDEA:Individuals with Disabilities Education Act)において、LDを判断する方法の1つと記載されています。

習得に困難がある子どもたちを早期に見つけケアをしていくという利点がある一方、指導で習得できない原因は指導自体にある場合もあり、RTIモデルだけでのLDの判断は限界があるという意見もあります。

研究に基づく代替的方法(第三の方法)

前述のIDEAでは、第三の方法しとて「研究に基づく代替的な方法の使用」を認めています。様々な研究がなされる中、共通点としてあげられるのは「認知機能の強みと弱みの評価」が含まれるところです。

共通の要素は「学力の弱み」「認知の強み」「認知の弱み」があり、LDの人は「学力と認知の強み」「認知の強みと弱み」に差異が見られ、「認知の弱み」と「学力の弱み」が一致していることが特徴として挙げられます。

このうち「認知の強み」は知的発達の遅れがないことを示し、「認知の弱み」は突出した苦手が存在することを示します。

IQは、知能の「理論上」で数字に表したものであり、実際には色々な要因で大きく上下します。

例えば検査の日の天気、気分、お腹の空き具合…。IQの把握は支援では必須ですが、一方で過信は禁物で、IQ自体は支援現場では扱いづらいものです。しかしIQを測るために行われる検査では、その人の「得意」「苦手」が測られ、こういった「個人内差」は変化しづらく非常に有益な情報となります。

(IQ自体は他の人との差異を測る「個人間差」です)

IQ100が平均とされ、85くらいから学習困難状況にあり、70以下は知的遅れ・知的障害とされます。

現状、日本でのLDの診断は難しいものがあります。上述の判断方法を見ても、社会の中でLDであると判断する方法自体もまだまだ研究途上であると感じます。

しかし診断は「助けを求めるためのもの」という側面がありますから、「困っています」という形で医療機関にかかって正しく診断してもらい、支援機関で必要な支援を受ける、この流れがもっと広まって欲しいと強く思います。

歴史から見るLD

注目(19世紀初頭~1950年代)

学習障害という概念が生まれる以前から、知的能力の遅れがないのに読み書きが非常に困難な「ディスレクシア」と呼ばれる状態が知られていました。1950年代には、軽度の脳障害への研究から、微細脳機能障害(MBD)の概念が生まれ、症状としての学習困難へ関心が向けられるようになりました。

概念の始まり(1963年~1970年代)

学習障害という言葉は、アメリカの教育心理学者サミュエル・カークが1963年に教育用語として提案したことが始まりとされます。その後1975年には、アメリカの全障害児教育法(PL94-142:現IDEA法)にて特別教育の対象に加えられました。

社会への認知(1980年代~)

その後学習障害はDSMの診断にも取り入れられ、発達障害の1つという立ち位置を確立しました。日本でも1990年頃から注目され、特別支援教育の対象の1つとして認知されています。

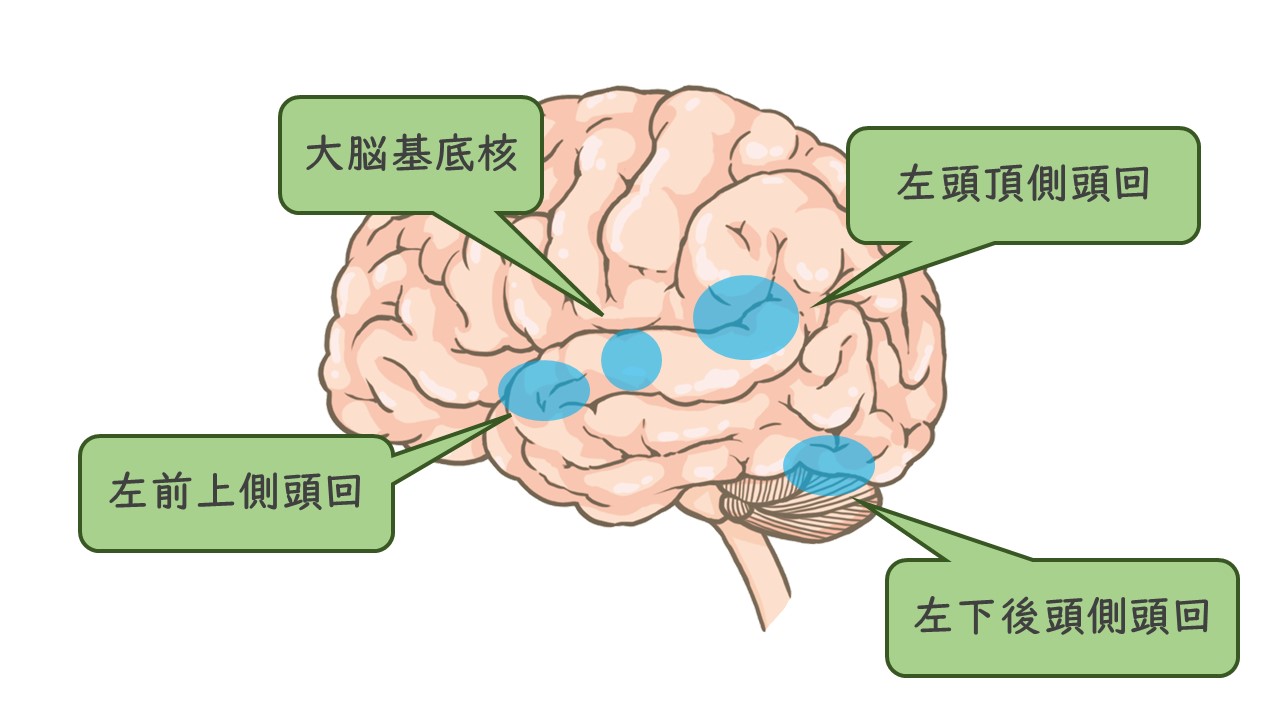

脳科学から見るLD

脳科学では、脳機能の局在論から考えられます。

LDも他の発達障害と同様、脳の機能障害と考えられています。

・大脳基底核…読みの効率性に関与している(日本語圏特有と考えられる)

・左前上側頭回…読みの熟達性に関与している

・左頭頂側頭回…文字を1つずつ処理し言葉として認識する

・左下後頭側頭回…単語をまとまりとして読む

ディスレクシアはアルファベット圏で多く見られることから、そちらでの研究が盛んに行われています。

その結果、左頭頂側頭回(文字を1つずつ処理し言葉として認識する)と左下後頭側頭回(単語をまとまりとして読む)の活動が低下していることが分かっています。

日本語のディスレクシアに対しての研究は、国立精神・神経医療研究センターと聖マリアンナ医科大学、鳥取大学との共同研究チームが、大脳基底核(読みの効率性に関与)と左前上側頭回(読みの熟達性に関与)の2領域に障害があることを発表しています。

このうち大脳基底核はアルファベット圏の研究では指摘されることが少なく、日本語のディスレクシアを理解する上で重要と考えられているそうです。

心理学から見るLD

心理学では、認知機能的な視点からLDを見ます。

情報処理の一連の流れである「入力」「処理」「出力」の中で何らかの認知機能の障害・偏りがあると考えられています。

視知覚障害モデル(視覚的な認知の障害)

視覚情報の処理の問題により、眼球運動や色、形の認識に問題が生じることが考えられます。

これにより、文章を目で追えなかったり、文字がぼやけたり膨張して見えたりする困難が発生します。

音韻障害モデル(聴覚的な認知の障害)

単語を音や音節に分解したり、構成したりする能力に障害が生じているとするものです。

これにより、文字を音声に変換して読み上げたり(音読)、音声を文字に変換すること(電話のメモをとるなど)に困難が発生します。

流暢性・自動化障害モデル(繰り返すことの障害)

行動の流暢性(スムーズに行動すること)することに関わる、運動学習に障害が生じているとするものです。

これにより、文字を書くスピードの遅さや、正確に文字を書くこと、枠内にバランス良く書くことなどの困難が見られます。また運動学習の困難は書き慣れることによる熟達も妨げると考えられます。

「脳の機能障害のLD」と「神経系・情報処理(認知)系のLD」

上記の脳科学、心理学が対象とするLDは、実は微妙に異なるものです。

脳科学が対象としているのは「脳の機能障害のLD」、心理学が対象としているのは「神経系・情報処理(認知)系のLD」です(学術的な定義があるかは分かりませんが…)。

そして大事なことは「脳の機能障害のLD」は少ない、ということです。

一方でLDの大半を占めるのは「神経系・情報処理(認知)系のLD」とされます。

脳の機能障害としてのLDは学びの方法論がとても乏しく、ASD・ADHDと同じく先天的な脳機能障害から起こるものであるため、改善が困難とされます。

一方で、神経系・情報処理(認知)系のLDは情報処理・認知の弱さから起こるものであるため、方法1つで大きく改善する可能性を秘めています。

おわりに

私は研究者ではないため、どちらのLDに該当するのか、というのは知識不足で判断がつきません。

しかし方法論が多様な神経系・情報処理(認知)系のLDと仮定し、必要な方法で支援を行うことで「書けるようになってきた!」「読めるようになってきた!」「算数が分かる!」という声をたくさん聞いてきました。

もちろんまだまだ学習障害は研究段階であり、支援現場での工夫もこれからです。

私も常に勉強中であり、どうしても工夫が思いつかないケースもまだまだ多くあります。

今後、研究方面・支援方面ともに力を合わせて、本人と一緒に「ラクな生き方」を探していけたら嬉しいです。

この記事は、読み書き障害、算数障害の基礎に続きます。それではまたお逢いしましょう。

工夫次第で、ラクになる!

【発達障害・学習障害のお子様がいるご家庭の保護者相談】

発達障害・学習障害のご家庭への、保護者相談を行っています。

通常の育児と同じく、発達障害・学習障害をお持ちのお子様との生活は、キラキラしたものばかりではありません。

「傷ついた人は間に合わせの包帯が必ずしも清潔であることを要求しない」

三島由紀夫の言葉ですが、この言葉の通り、多くの本に書かれている「理想の理論」は時に全く役に立ちません。

現実の生活に基づいた、現実的なそれでいて明るい未来が見える支援を常に心に置いています。

是非お困りごとをお聞かせください。

※初回はクーポンにて大幅割引ができますので、是非ご利用ください。詳細はバナーから。

コメント